メタバース

#イベント

ビジネスで使うメタバース活用ガイド:成功のコツと注意点まとめ

企業も自治体も、改めてメタバース活用が注目されています。

採用・PR・教育・観光・地域支援など今すぐ使える先進事例と導入ガイドをまとめました。

1.メタバースとは?

メタバースとは、インターネット上に構築される3次元の仮想空間で、アバターを用いてユーザー同士が交流したり、イベントを開催したりできる世界を指します。近年、VR/AR技術の進化、リモートワークやオンラインイベントの需要の高まり、ソーシャル体験への期待などにより、企業や自治体での導入が急速に広がっています。

例として、ショッピング、展示会、教育、さらには相談窓口など、物理的制約を超えた多様な用途で利用されています。

2.なぜ今、企業はメタバースを注目するのか

メタバースという言葉が広く注目を集め始めたのは、2021年〜2022年頃。特にMeta(旧Facebook)が社名変更とともにメタバース戦略を打ち出したことをきっかけに、一気にトレンドとして広まりました。当初は「未来の技術」や「ゲーム・エンタメ中心の話題」として語られることが多かったメタバースですが、現在では企業や自治体による実証実験・活用事例が着実に増えてきています。

背景には、リモートワークやハイブリッド勤務の普及、オンラインコミュニケーション環境の整備、そしてVR/AR機器の一般化などがあり、企業活動のデジタルシフトが加速したことが挙げられます。そうした流れの中で、メタバースは「顧客との新しい接点」「ブランド体験の強化」「次世代のマーケティング空間」としての活用が現実味を帯びてきているのです。

今や、単なるバズワードではなく、実際に売上・採用・PR・教育といったビジネス目的で導入されるフェーズに入りつつあります。。

3.メタバースをビジネスに活用するメリット

ここからは、実際にメタバースをビジネスで運用・活用すると得られるメリットや効果について解説します。

企業の成長につながる要因となる効果がさまざまあるので、しっかり把握しましょう。

● 新たなビジネスチャンスの創出

メタバースでは、仮想空間上に店舗や展示会を構築し、従来の物理的制約を超えたビジネス展開が可能になります。24時間アクセス可能なショールームや、来場者の行動分析によるマーケティング活用など、新たな顧客接点と収益機会が広がります。

● ブランド体験と差別化

企業独自の世界観をメタバース内で表現することで、リアルでは難しい没入型のブランド体験が実現できます。ユーザーが仮想空間内で商品やサービスを五感的に体験することで、記憶に残る差別化された価値提供が可能となります。

● 採用・人材戦略への応用

メタバースを活用した採用イベントでは、遠方の学生や求職者とも双方向コミュニケーションが図れます。仮想オフィスの再現や社員アバターとの対話により、企業文化をリアルに伝えることができ、理解促進やエンゲージメント向上につながります。

4.メタバースの運用・活用におけるデメリットと課題

メタバースには多くの可能性がありますが、導入・運用に際してはいくつかの課題も存在します。ここでは、ビジネスで活用する際に押さえておくべき代表的なデメリットを紹介します。

1. 初期コスト・運用コストがかかる

メタバースの構築・活用には、専門的な技術・人材の確保や3D空間の設計・開発など、多くのリソースが必要です。初期開発費だけでなく、以下のような継続的なコストも発生します。

・サーバー維持費やクラウド利用料

・ソフトウェアのライセンス・更新費用

・ハードウェア(VR機器やPCなど)の購入・メンテナンス

また、外部プラットフォームを利用する場合でも、カスタマイズや運用サポートに一定の費用がかかる点は見落とせません。

2. コンテンツの質と量がまだ限定的

メタバースはまだ発展途上の領域であり、ビジネス用途で利用可能な高品質コンテンツは限られているのが現状です。特に以下のような課題があります。

・業界別に最適化された空間や機能が少ない

・コンテンツのバリエーションや新規性が不足

・利用者が飽きやすい、魅力が感じにくい空間も存在

今後は市場の成熟とともに改善が期待されますが、現段階では選択肢が限られている点を考慮する必要があります。

3. 健康リスク・依存リスクへの配慮が必要

メタバースは高い没入感を提供しますが、その反面、長時間の利用による健康への影響や依存リスクも指摘されています。

・長時間の利用による眼精疲労や姿勢の悪化

・睡眠障害や生活リズムの乱れ

・仮想空間への過度な没入による社会的孤立や中毒性

特に、従業員の業務活用や長時間の研修などでメタバースを導入する場合は、利用ガイドラインや休憩ルールを整備するなど、健康と福祉への配慮が不可欠です。

【まとめ】リスクも理解し、計画的な導入を

メタバースの導入には魅力だけでなく課題も伴います。しかし、これらのリスクを事前に把握し、コスト管理・コンテンツ設計・利用ガイドラインの整備といった対策を講じることで、効果的な活用が可能になります。

5.実践例:企業・自治体でのメタバース活用ケース

【事例】山梨県甲府市:メタバースを活用した合同企業説明会の開催

山梨県甲府市では、県央ネットやまなし圏域の若者と地域企業のマッチングを目的に、メタバース空間を活用した合同企業説明会を開催しています。

この取り組みでは、交通費や移動の負担を軽減し、遠方在住者でも参加しやすい環境を実現。参加者はアバターを使って企業ブースを訪問し、匿名性を保ちながら気軽に企業担当者とコミュニケーションを取れる設計が特徴です。

また、企業ブースだけでなく、「就活セミナー」や「先輩社員の体験談セッション」など、双方向のやり取りが可能な交流型コンテンツも充実。学生や求職者がリアルな就業イメージを掴みやすく、本音で質問できる環境が整えられています。

2025年度は、出展企業が109社、参加者約300名、アクセス数は14,000件超と、規模・成果ともに大きなインパクトを残しました。甲府市はこの取り組みを通じて、若者の地元就職促進と人材の地域定着を狙っており、今後も形式の継続と改善を重ねながら、より柔軟な活用を視野に入れています。

【事例】山梨県甲府市:メタバースを活用した合同企業説明会の開催 事例紹介はこちら

【事例】静岡県:行政広報の新たな拠点「Metaverse SHIZUOKA」

静岡県では、県の広報・広聴活動をデジタル上で強化するために、常設型のメタバース空間「Metaverse SHIZUOKA」を整備しています。この仮想空間は、県内の町並みや自然景観を3D点群データでリアルに再現したもので、県民が24時間いつでもアクセス可能な新しい情報発信・対話の場となっています。

「Metaverse SHIZUOKA」では、県政情報の発信だけでなく、意見交換会やオンラインタウンミーティング、知事との直接対話といった双方向の取り組みも実施されています。これにより、時間や距離の制約で参加が難しかった県民にも、声を届ける機会を広げることができています。

空間内には、富士山の玄関口をイメージした「FUJINOKUNI Entrance(富士の国エントランス)」をはじめ、伊豆半島、県東部・中部・西部の各エリアに広報ルームを配置。絶景スポットの再現や、県政広報コンクールの入賞作品展示ルームなども整備されており、地域の魅力と情報を一体的に発信する空間設計がなされています。

さらに2024年11月には、100名以上が同時参加可能なイベント用スペースを新たに拡張し、大規模なオンライン集会や説明会にも対応。移住促進や地域PRを視野に入れた活用も進められています。

この取り組みによって、静岡県は“誰もが参加できる開かれた行政”の実現を目指すとともに、デジタル技術を活用した広報の可能性を大きく広げています。

【事例】静岡県:行政広報の新たな拠点「Metaverse SHIZUOKA」 事例はこちら

【事例】宮崎県:神話と伝統芸能をつなぐ「バーチャル神楽」プロジェクト

宮崎県では、県内の伝統芸能である「神楽」の保存・継承を目的に、XR・メタバース技術を活用した「バーチャル神楽」の取り組みを展開しています。

神楽は、古事記や日本書紀に登場する「日向神話」と深く結びついた文化資源であり、地域の精神的な支柱でもあります。しかし、近年は舞手の高齢化や後継者不足が深刻化しており、その継承が大きな課題となっていました。こうした背景から、次世代への伝承とグローバルな情報発信を両立するデジタル施策が求められていたのです。

「バーチャル神楽」では、複数のXRコンテンツを組み合わせることで、ユーザーが神楽の世界に没入できる体験を提供しています。主なコンテンツは以下の通りです。

- メタバース神楽空間:神楽に使われる道具や楽器を、アバターとして仮想空間内で見学・学習できる常設型空間

- VR映像体験:「神楽VR」では、舞手の視点・観客の視点から、主要な神楽演目を360度で体験可能

- ARコンテンツ:神楽の面をモチーフにしたARおみくじなど、親しみやすく楽しめるコンテンツも展開

- インタビュー動画:若手舞手による継承への思いや活動の裏側を紹介

こうした取り組みは、観光誘客の促進や、文化・神話への関心喚起、ユネスコ無形文化遺産登録の機運醸成も視野に入れたものです。2025年には、大阪・関西万博での展示も予定されており、多言語対応のVR映像を通じて、国内外に向けた発信力の強化を図っています。

宮崎県は、伝統文化の継承と先端技術の融合によって、新たな地域の価値創造を実現するモデルケースとして注目を集めています。

【事例】宮崎県:神話と伝統芸能をつなぐ「バーチャル神楽」プロジェクト 事例はこちら

【事例】岩手県:特産品をメタバースで発信「フードショー in メタバース」

岩手県では、自県の農林水産物の魅力を全国に向けて発信し、販路拡大を図るために、メタバース空間を活用したオンライン商談イベント「黄金の國、いわて。フードショー in メタバース」を開催しています。

このイベントでは、野菜・果物・米・加工品などを生産する県内事業者が仮想ブースを構えて出展し、写真や映像を使って商品や生産のこだわりを紹介。来場者であるバイヤーはアバターを操作しながら、生産者とリアルタイムで対話し、深い商品理解や商談に繋げることができます。

参加は無料で、スマートフォンやPCからブラウザ経由でアクセス可能。専用アプリのインストールが不要なため、誰でも気軽に参加しやすいのが特長です。使用プラットフォームには、メタバース空間構築サービス「Roomiq(旧DOOR)」を採用。さらに、参加者に向けた操作説明会や、事前に確認できるサンプル空間も用意され、技術面での不安を解消する工夫も施されています。

この取り組みは、岩手の食の魅力を県外・海外に届け、物理的な距離や展示会場の制約を超えた「新しい商談の形」を模索するものです。時間や場所に縛られず、じっくりと丁寧なコミュニケーションが可能な販路開拓の場として、多くの事業者・バイヤーから注目を集めています。

【事例】岩手県:特産品をメタバースで発信「フードショー in メタバース」 事例はこちら

【事例】山梨県:ひきこもり支援にメタバースを活用「ふらとぴあ」

山梨県では、ひきこもりや孤独感を抱える人々、その家族を対象としたメタバース空間「ふらとぴあ」を開設・運営しています。コンセプトは、「ここちよくつながる、みんなの居場所」。外出が難しい方でも、無理なく他者とつながれる新たな支援のかたちとして注目されています。

「ふらとぴあ」は、旧DOOR(現Roomiq)を活用して構築されており、PCやスマートフォンからアバターで自由に入場可能。参加にはニックネームを使用し、匿名性を保った安心設計となっています。対象は、山梨県内に在住し、ひきこもりがちな方や生きづらさを感じている方、その家族などです。

仮想空間内には、以下のような機能・コンテンツが用意されています。

- ひきこもり支援情報の展示パネル

- 定期開催の交流イベント(チャット・見学・ミニゲームなど)

- 個別相談窓口

- 写真・絵などのユーザー作品展示コーナー

予約制での参加が基本ですが、空間の設計は「ふらっと立ち寄れる」気軽さを重視。初めての方でも利用しやすいよう、利用ルールの明確化(個人情報の保護、相互尊重など)や、スタッフによるサポート体制が整備されています。

この取り組みは、物理的・心理的なハードルを下げ、自宅にいながら人とつながれる「もう一つの居場所」の提供を目的としています。無理に交流を強制せず、リラックスした状態で過ごせる「心の安全地帯」として、多様な人々の社会参加をそっと後押しする設計となっています。

【事例】山梨県甲府市:全国初の試み、メタバースによるひきこもり相談窓口を開設

山梨県甲府市では、ひきこもり状態にある市民を対象に、全国初となるメタバース空間での相談窓口を開設しています。これは、従来の対面・電話・メール相談ではなかなか支援につながりにくい方々に向けて、より気軽にアクセスできる新たな支援のかたちとして注目されています。

利用者は、アバターを使ってパソコンやスマートフォンからアクセスでき、特別な機器やVRゴーグルは不要。匿名で参加できる仕組みで、個人情報や会話内容の保存は行われず、プライバシーにも十分な配慮がなされています。

この取り組みには、2つの空間が用意されています。

- 「心のよりどころ空間」:誰でも自由に出入りできる共有スペース。ひきこもり支援に関する情報掲示や、交流イベントの案内などが行われています。

- 「森の相談ルーム」:完全予約制の個別相談スペース。精神保健福祉士など専門スタッフが対応し、一対一で安心して悩みを打ち明けられる設計です。

この取り組みが生まれた背景には、「相談したくても相手がいない」「対面ではうまく話せない」など、従来の支援方法では届きにくかった層の存在があります。メタバースという仮想空間を活用することで、時間・場所・心理的な距離といった複数のハードルを低減し、相談のハードルを下げることを目的としています。

甲府市では今後、当事者同士が安心して交流できる居場所づくりや、支援の幅を広げる新たな活用も視野に入れ、空間の拡充を検討しています。行政によるデジタル福祉の先進事例として、他地域からも注目が集まりつつあります。

【事例】山梨県甲府市:全国初の試み、メタバースによるひきこもり相談窓口を開設 事例ページはこちら

【事例】大阪府河内長野市:「つながる河内長野メタバース」で市制70周年を未来につなぐ

大阪府河内長野市は、市制施行70周年を記念する取り組みとして、メタバース空間「つながる河内長野メタバース」を構築しました。市が今後整備を予定しているサッカースタジアム一体型の公園(南花台中央公園整備事業・仮称)をモデルとした空間で、未来の市の姿を市民と共有することを目的としています。

メタバース内には、設計段階の3DCGやBIMモデル(Building Information Modeling)を活用し、現時点での構想を可視化。以下の2つのエリアで構成されています。

- スタジアム空間:建設予定のサッカースタジアムを再現

- にぎわい広場:市民交流やイベントを想定したエリア

市民が主体的に関われるよう、コンテンツは参加型で構成されており、「はたちからのメッセージ」やフォト・動画メッセージを募る企画も実施。また、地域への愛着を育む工夫として、公式キャラクター「モックル」の金・銀バージョンをメタバース内に隠し、探す楽しみを取り入れた仕掛けも設置されています。ジャンプで気球まで登れる階段など、遊び心のある演出も特徴の一つです。

この取り組みは、リアルな式典に参加できない市民も含め、時間・場所を問わず参加できる記念空間を提供することで、地域への共感・愛着を広げ、未来に向けた期待感を高めることを狙いとしています。

【事例】大阪府河内長野市:「つながる河内長野メタバース」で市制70周年を未来につなぐの事例はこちら

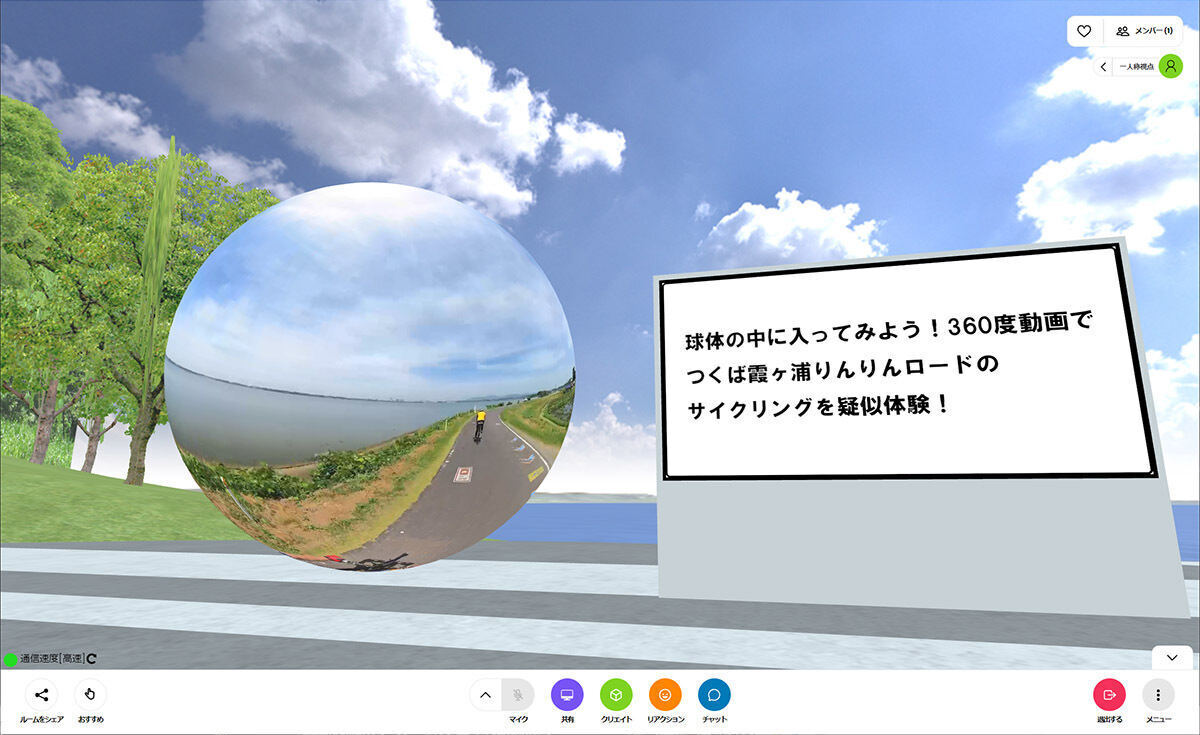

【事例】茨城県土浦市:「バーチャルつちうら」で自転車観光と地域の魅力を体感

茨城県土浦市では、「自転車のまち土浦」としての魅力を広く発信し、観光誘客につなげるために、メタバース空間「バーチャルつちうら」を整備しています。これは、訪問前から地域の観光資源や特産品を体験できるように設計された、新しい地域プロモーションの形です。

空間内には、以下のような多彩なコンテンツが用意されています。

- 「りんりんロード」のサイクリング疑似体験(3D/360度動画)

- 市政情報や観光名所、名産品の紹介・販売機能

- 展示会やセミナーの開催スペース

特に注目されているのが、「りんりんロード」を仮想空間上で走行体験できるコンテンツです。豊かな自然とサイクリングを組み合わせたこの取り組みにより、土浦ならではのアクティビティを、気軽に・直感的に体感できるのが特長です。

このプロジェクトでは、メタバース空間の利用動向をもとに、来訪者や市民のニーズを把握し、今後のコンテンツ拡充や機能改善にも反映させていく方針です。将来的には、地域住民の交流、観光施策、まちづくり活動と連携させながら、メタバースを地域活性化のツールとして本格的に活用していく展望を描いています。

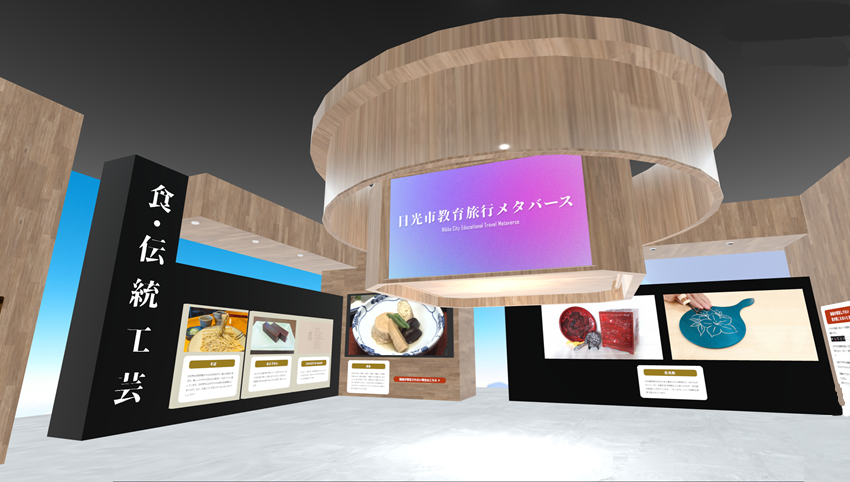

【事例】栃木県日光市:教育旅行向けメタバース「日光の学び旅かなメタバース」

栃木県日光市では、修学旅行や移動教室などで市を訪れる児童・生徒・教職員に向けた事前学習用メタバース空間「日光の学び旅かなメタバース」を整備しています。これは、教育旅行をより深く学び、多面的に日光の魅力を体感できるデジタル学習ツールとして開発されたものです。

この仮想空間は、誰でも自由に入室できる6つの“学びルーム”で構成されており、以下のようなテーマが設けられています:

- 奥日光ルーム:中禅寺湖・華厳滝・戦場ヶ原など、日光の雄大な自然風景を紹介

- 世界遺産ルーム:「日光の社寺」に代表される寺社建築やグリーンスローモビリティの仕組みを学べる

- 伝統工芸・食文化・アクティビティなどの体験ルーム:地域の暮らしや文化に触れるコンテンツを用意

空間内では、3Dモデルや映像コンテンツを活用して、実際に現地を訪れたかのような没入体験を提供。学校現場での活用を想定し、操作性や導入条件についてもわかりやすく情報提供されており、公教育機関でも扱いやすい仕様となっています。

この取り組みの目的は、旅行前の事前学習を通じて、児童・生徒が訪問先への理解や興味を深めること。また、日光市としても、教育旅行の候補地として意識してもらうことで、地域への関心・誘客の促進を図っています。

日光市はこの「学び旅かなメタバース」を、単なる観光プロモーションにとどまらず、時間や距離といった制約を超えて“学びの質”を高める新たな教育支援手法として位置づけています。

【事例】鹿児島大学附属小学校:メタバース空間で英語コミュニケーション力を育む実践

鹿児島大学教育学部附属小学校では、高学年児童の英語による実践的なコミュニケーション力の育成を目的に、ショッピングモール型のメタバース空間を活用した英語学習の取り組みを行っています。

仮想空間は、児童が親しみやすいように柔らかくデザインされており、以下のような複数のエリアで構成されています:

- フードコート

- スーパーマーケット

- 観光案内所

- フリースペース(自由会話やアクティビティ用)

また、児童の学習意欲を高める工夫として、外国人アバターを場面に合わせて自由に着せ替え可能な仕様になっており、リアリティと楽しさの両立を図っています。プラットフォームは「旧DOOR(現Roomiq)」を使用しており、アプリ不要・PCやスマートフォンからのアクセスで簡単に利用できます。

授業では、児童がアバターとしてショッピング空間に入り、英語で注文をしたり、店員役との会話を楽しむ活動が導入されています。主に「オーラル・イントロダクション(口頭導入)」の時間に活用されており、英語で話すことへの心理的な抵抗感を下げる効果が見られています。

特に注目されたのは、公開研究会での児童の変化です。普段は教室であまり発言しない児童が、メタバース内では自発的に会話に参加するなど、学びへの主体性や安心感が引き出される場面が多数確認され、教育効果の高さが評価されています。

今後は、児童や教員からのフィードバックをもとに、空間設計や教材構成をさらに改善し、英語学習へのモチベーションを高める補助教材としての活用拡大が期待されています。

【事例】鹿児島大学附属小学校:メタバース空間で英語コミュニケーション力を育む実践 事例紹介はこちら

【事例】サン共同税理士法人:採用・広報に活用する「メタバースオフィス」で業界の未来像を提案

サン共同税理士法人では、全国の顧客や求職者との接点を拡大する新たな取り組みとして、メタバース上に独自のバーチャルオフィス空間を構築しています。使用しているプラットフォームは「旧DOOR(現Roomiq)」で、PC・スマートフォンからアプリ不要でアクセス可能。誰でも手軽に利用できる環境を整えています。

このメタバースオフィスの最大の特長は、ブランドイメージと先進性を融合させたスタイリッシュな空間設計にあります。空間内には、以下のようなエリアが設置されており、目的に応じて柔軟に活用されています。

- 展示エリア:法人概要やサービス紹介、ブランディング資料の閲覧が可能

- セミナールーム:セミナーや説明会の会場として活用。過去の講演動画のアーカイブ視聴も可能

- 会議室エリア:間接照明・ウォールライトなど、細部までデザインされた上質な空間

- 面談ルーム:求職者や顧客との個別面談スペースとして利用

これらの空間は、ただの“見せる”ためのバーチャル施設ではなく、実際の採用活動・広報・コミュニケーションのハブとして機能。税理士法人としては異例の取り組みであり、業界における新たなブランディング手法として注目されています。

今後はさらに、個別面談・オンラインイベント・動画ライブ配信などの機能を強化し、顧客や求職者との距離を縮める“使えるメタバース”として活用を広げていく予定です。

【事例】サン共同税理士法人:採用・広報に活用する「メタバースオフィス」で業界の未来像を提案の事例はこちら

【事例】ドン・キホーテ:「METAドンキ」で“ワクワク”をメタバースに展開

ディスカウントストア大手のドン・キホーテ(PPIHグループ)は、ブランド体験の新たな形として、仮想空間「METAドンキ」を公開しています。これは、ブラウザから誰でもアクセスできるメタバース店舗として、旧DOOR(現Roomiq)上に構築されており、PCやスマートフォンからアプリ不要で利用可能です。

METAドンキの最大の特徴は、“近くにお店がない人”や“お店に行きにくい人”でも、ドンキならではの「ワクワク感」を体験できること。リアル店舗とは異なる視点で、エンタメ性と遊び心あふれるブランド空間を提供しています。

空間内には、以下のような多彩なコンテンツが用意されています:

- 巨大キャラクターオブジェが目を引くメインルーム

- 通常は立ち入れない「店舗事務所」を再現した“事務所ルーム”

- 限定イベントやクイズ大会、PB商品に関するトリビア展示

- アバターで「ドンポロ」(ドン・キホーテのユニフォーム)を着用可能

- 人気キャラクター(ドンペン・ドンコ・ド情ちゃん)との記念撮影スポット

これらの仕掛けにより、ユーザーはアバターを通じて、ドンキ独自のユーモアや楽しさを体感しながらブランドに触れることができます。

この取り組みは、単なる仮想店舗の再現にとどまらず、リアルとバーチャルのハイブリッド型ブランディングとして位置付けられています。特に、店舗に足を運びづらい人々にもアプローチできる新しいタッチポイントとして、ユーザーとの接点拡張とファンづくりの場として継続的に活用される予定です。

【事例】日亜鋼業:製品の魅力を五感で伝える仮想空間「NICHIA METAVERSE WIRE WORLD」

めっき線で業界トップシェアを誇る日亜鋼業は、一般消費者への認知度向上とブランド親近感の醸成を目的に、自社の製品を体験的に学べるメタバース空間「NICHIA METAVERSE WIRE WORLD」を公開しています。

この仮想空間は、メタバースプラットフォーム「Roomiq(旧DOOR)」上に構築されており、PCやスマートフォンのブラウザからアプリ不要で国内外の誰もがアクセス可能です。

空間は以下の5つのテーマエリアに分かれており、製品の活用シーンを自然や街の風景の中で立体的に紹介しています。

- 都市エリア:建築やインフラに使われる製品を学ぶ空間

- 山エリア:防災・林業など、自然との関わりを体験

- 河川エリア:橋梁や水路など、水辺インフラでの使用事例を紹介

- 海エリア:海中構造物や防錆技術を体感(潜水体験コンテンツあり)

- 交流エリア:来場者同士のコミュニケーションスペースやイベント会場

各ゾーンでは、日常生活や自然環境の中で「線材」がどのように使われているのかを直感的に理解できる体験型設計がされており、遊び心も随所に取り入れられています。たとえば、ジャンプでボルトを渡るアトラクションや、海に潜る没入型コンテンツなど、子どもから大人まで楽しめる設計となっています。

さらに、製品解説には「わかりやすい説明」と「専門的な技術情報」の両方が用意されており、初心者から業界関係者まで幅広い層に対応しています。

この取り組みには、以下のような利点があります:

- 実際のテーマパークと比べて低コストで維持・拡張が可能

- 時間・場所にとらわれず、国内外からアクセスできる広報チャネル

- 製品の使用シーンを立体的・視覚的に表現することで理解を促進

日亜鋼業では、今後もこのメタバース空間を活用し、BtoB領域だけでなくBtoCのブランディング強化・親しみやすさの創出に取り組んでいく予定です。

【事例】日亜鋼業:製品の魅力を五感で伝える仮想空間「NICHIA METAVERSE WIRE WORLD」の事例はこちら

【事例】新潟工科大学:メタバースでキャンパスを体験できる「バーチャルオープンキャンパス」を展開

新潟工科大学では、高校生や進学検討者に向けて、大学の雰囲気をオンラインで体験できる「メタバースオープンキャンパス」を展開しています。これは、大学キャンパス内の主要施設を3Dでモデリングした仮想空間で、いつでもどこでもスマートフォンやPCからアクセス可能。遠方に住む高校生でも、現地に行かずに大学生活をリアルにイメージできるよう設計されています。

仮想空間には、以下のような学内の代表的な施設が再現されています:

- コモンプラザ:学生の交流拠点となる開放的なスペース

- 学生食堂:実際のメニューや雰囲気を体験可能

- 大講義室:授業や講演の様子をイメージできる教室空間

- 風洞実験室:専門的な研究設備を紹介

- ものづくり工作センター:技術教育の拠点となる実習施設

これらの施設は、360度スキャンにより高精度で再現されており、空間内では大学の教育内容、入試制度、奨学金制度、研究テーマなど、進路選びに必要な情報も閲覧できます。さらに、大学公式キャラクターのアバター「つくっ太郎」で空間内を移動できる仕掛けもあり、高校生にも親しみやすい設計となっています。

この取り組みは、大学の魅力をオンライン上でもしっかり伝え、「進学先のひとつ」として新潟工科大学を意識してもらうきっかけをつくることを目的としています。現地でのオープンキャンパス参加を促す導線としても機能しており、今後は仮想空間内のコンテンツ拡充やPR活動の強化も予定されています。

【事例】新潟工科大学:メタバースでキャンパスを体験できる「バーチャルオープンキャンパス」を展開の事例はこちら

6.メタバース導入に必要なステップと設計方針

以下のプロセスと検討観点を押さえると、導入時の迷いを減らせます。

1. 目的定義(顧客体験、イベント、販促、採用など)

メタバース導入の目的を明確にすることが成功の第一歩です。顧客体験の向上、採用活動、販促、地域活性など、活用目的によって必要な機能やコンテンツの方向性が変わります。

2. プラットフォーム選定(既存プラットフォーム vs 独自構築)

既存サービスの活用か独自構築かを検討します。コスト、操作性、自由度、拡張性、サポート体制などを比較し、自社にとって最適な選択を見極めることが重要です。

3. アーキテクチャ設計(空間構造、UI/UX設計、ネットワーク基盤)

ユーザーが快適に利用できるよう、空間の構成や導線、UI/UXの設計、通信環境の安定性を設計段階で整えます。技術面と体験面の両立が求められます。

4. コンテンツ制作(3Dモデル、シナリオ、演出)

体験価値を高めるために、3Dモデルや音声、ナビゲーション、シナリオなどを設計・制作します。情報を「体験」として伝える工夫が重要です。

5. テスト・検証(動作検証、UIチェック、バグ対応)

スマホやPCなど複数の端末で動作検証を行い、バグや表示崩れを修正します。ユーザー目線での使いやすさチェックも欠かせません。

6. ローンチ・運用(ユーザー誘導、モニタリング、更新)

公開後はターゲットに向けた誘導を行い、アクセス数や滞在時間などをモニタリング。得られたデータをもとに、適切なタイミングで更新や改善を行います。

7. 継続改善(ユーザー行動分析、インタラクション強化、拡張)

導入後もユーザー行動を分析し、空間やコンテンツの改善を継続します。インタラクションの質や拡張性も意識し、運用フェーズでの成長を支える仕組みが必要です。

7.想定コストと費用構造

メタバースの導入には、一般的に100〜1,000万円程度の費用がかかるとされていますが、その内訳は目的や規模によって大きく異なります。主なコスト項目としては、空間の設計やプログラミング、3Dモデリングなどの開発・構築費用、サーバー維持やセキュリティ対応といった運用・保守費用が挙げられます。さらに、集客を目的とした広告・マーケティング費用、利用者や従業員向けの教育・導入支援費用も必要です。どの範囲まで対応するかによってコストは大きく変動するため、導入前に目的と予算のバランスを明確にしておくことが重要です。

費用に関して気になる疑問点や相談などあれば、実績豊富な私たちリプロネクストにご相談ください。

8.ビジネスでメタバースを運用・活用する上での注意点

最後に、ビジネスでメタバースを運用・活用する上での注意点を解説します。

セキュリティ・プライバシー

メタバース空間では、不正アクセスや個人情報の漏洩リスクに注意が必要です。SSL/TLSの導入やアクセス制御、権限管理など、システム面でのセキュリティ対策を初期段階から徹底することが重要です。

法務・規制対応

仮想空間では著作権や肖像権、利用規約の整備が不十分な場合、法的トラブルに発展する可能性があります。契約書やルールを事前に明文化し、想定リスクを洗い出しておくことが必要です。

コンテンツの質・ユーザー体験

コンテンツの質が低いとユーザーの離脱率が高まります。UI/UXの設計や導線、演出表現を工夫し、参加者が「また来たい」と思える体験設計が求められます。

健康リスク・過度没入

長時間のメタバース利用は、眼精疲労や姿勢不良、依存傾向などの健康リスクを伴います。利用時間のガイドライン設定や、適度な休憩を促す設計も導入時に検討すべきポイントです。バース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理(案)」について

9.今後の展望とトレンド

Web3 / ブロックチェーン連携

メタバース内での土地やアイテム、アバターといったデジタル資産に「所有権」を持たせるため、ブロックチェーン技術の活用が注目されています。NFT(非代替性トークン)を活用することで、仮想空間内での売買やコレクション、ユーザー同士の経済活動が可能になります。観光やイベント分野でも、デジタルチケットや限定アイテムの配布など、新しい活用法が広がっており、自治体や企業が導入を進めています。

AI × メタバース(生成AI・AIアバター)

生成AIや対話型AIの進化により、メタバース空間でもAIによる自動応答や案内、会話が実用化されています。ユーザーとの自然なコミュニケーションが可能になり、接客や教育、観光ガイドなどさまざまな用途に展開が期待されます。リプロネクストでも、AIアバターを活用した接客対応に取り組んでおり、人的負担を軽減しながら、仮想空間の利便性と没入感を高める事例が生まれています。

リアル × 仮想融合(デジタルツイン・スマートシティ)

実際の都市や施設、風景などを仮想空間上に忠実に再現する「デジタルツイン」の技術が広がっています。都市計画や観光、災害シミュレーション、教育分野に応用され、仮想と現実が連動する新しい公共空間として活用され始めています。スマートシティ構想とも連携し、行政サービスの効率化や地域資源の可視化など、現実社会への還元を視野に入れた取り組みが加速しています。

インターオペラビリティ(相互運用性)

メタバースが複数のプラットフォームに分散している現在、それぞれの空間を横断して利用できる「インターオペラビリティ(相互運用性)」の重要性が高まっています。同じアバターやアイテムを異なるメタバース間で共通して使用できるようになれば、ユーザー体験は大きく広がります。Web3やブロックチェーン技術の進展とあわせて、より自由で分散型の仮想経済圏の形成が期待されています。

まとめ:自社におけるメタバース導入チェックポイント

メタバースをビジネスに取り入れる際は、以下のポイントを押さえておくことで、導入の成功確度を高めることができます。

まずは、自社が何を実現したいのか、その目的と成果指標を明確にすることが出発点です。採用、販促、PR、顧客体験など、目的によって設計や活用方法は大きく変わります。

次に、いきなり大規模展開を目指すのではなく、小規模なプロトタイプから始めて効果検証を行う戦略が有効です。その上で、拡張しやすく、運用・保守が継続できる体制を見据えた設計が重要です。

あわせて、セキュリティや法務リスクへの配慮も初期段階から検討しておくべき要素です。ユーザー情報の取り扱いや著作権、利用規約の整備などを事前に整えておくと、トラブルのリスクを抑えられます。

導入後も、ユーザーの行動データを分析し、継続的な改善を行う体制が必要です。コンテンツやUI/UXの更新を繰り返すことで、より高い体験価値を提供できます。

もし、「自社では何から始めればいいか分からない」「導入の具体的なステップを相談したい」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。目的や業種に合わせて、最適な活用方法をご提案いたします。