メタバース

#自治体

メタバースとXRが拓く自治体の可能性|行政・観光・福祉の最新活用事例

行政サービスの質を高め、業務効率を向上させるために、自治体におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性はますます高まっています。中でも近年注目されているのが、仮想空間「メタバース」の活用です。

本記事では、自治体がDXを推進する背景と目的を整理した上で、メタバースを活用するメリットや、実際に導入を進めている自治体の先進事例を分かりやすく紹介します。

1.はじめに:自治体の変革とメタバース・XRの融合がなぜ課題解決に必要か

自治体における行政サービスの変革には、デジタル技術の積極活用が鍵となります。この中で、メタバースやXR(拡張現実)は“場所や時間の制約を超えた繋がり”を創出し、「新しい公共空間」のあり方を具現化します。例えば、仮想空間を活用することで、遠隔地や高齢者・ひきこもりなど従来アクセスが課題だった住民にもサービスを届ける可能性が広がります。

2. メタバースとXR(VR・AR・MR)の基礎

2-1. XRとは

XR(Extended Reality)は、現実世界と仮想世界を融合し、新しい体験を生み出す総称です。主に以下の3つの技術を含みます。

- VR(仮想現実):完全な仮想空間に入り込み、360度の没入体験を実現する技術。

- AR(拡張現実):現実世界に仮想情報を重ね合わせて表示する技術。スマートフォンやARグラスなどで利用可能。

- MR(複合現実):現実と仮想の要素がリアルタイムで相互作用する技術。

2-2. メタバースとは

メタバースは、インターネット上に構築された仮想空間で、人々がアバターを通じて交流・参加・活動できる「もう一つの社会空間」です。近年では自治体や企業が独自のメタバースを構築し、行政窓口・地域イベント・教育・観光・文化継承など、公共分野での応用が進んでいます。

メタバースとXRは相互補完の関係にあり、例えばVRで体験する地域文化、ARによる観光案内、メタバース空間での住民交流など、複数の技術を組み合わせて活用することで、より高い効果を発揮します。

3. 自治体がメタバース・XRを活用する主な目的

3-1. 行政サービスの質の向上

仮想窓口や体験型の住民イベントを通じて、物理的制約を超えたサービス提供が可能となります。住民の利便性を高め、より公平でアクセスしやすい行政運営を実現します。

3-2. 地域課題の解決支援

人口減少や高齢化といった課題に対し、XR技術を活用した遠隔医療、オンラインカウンセリング、地域資源のデジタル展示などで対応できます。柔軟で効率的な地域支援が可能になります。

3-3. 住民の参加とエンゲージメント促進

メタバース空間での仮想イベントやXRを活用した公共空間の設計により、住民が気軽に参加できる環境を提供。行政との双方向的なコミュニケーションが活性化します。

3-4. データ管理とセキュリティの強化

メタバース・XRの運用では、データ管理やセキュリティも重要です。情報の可視化やアクセス制御、暗号化などを適切に実施することで、安心・安全なデジタル行政を推進します。

4. メタバース・XRを活用する自治体の成功事例

自治体がメタバースおよびXRを導入し成功した例をいくつか挙げてみましょう。

4-1.山梨県甲府市:約110社が参加したメタバース合同企業説明会

甲府市が率先して、県央ネットやまなし圏域の若者と地域企業とのマッチングを目的に、メタバース空間を使った合同企業説明会を開催しています。交通費や移動の負荷を軽減し、遠方在住者でも参加しやすくするとともに、参加者はアバターで企業ブースを訪れたり、匿名性を確保して気軽にコミュニケーションを取れる構成です。企業ブースだけでなく、フリーガイダンス方式の「就活セミナー」や「先輩社員就活体験セッション」といった交流型の場も設けられ、学生や一般求職者が本音で質問したり、リアルな職場イメージをつかむ機会が提供されています。

出展企業は109社、参加者は約300名、アクセス数は14,000件を超えるなど、規模感も大きく、発信力・参加者の利便性双方を重視した施策です。甲府市はこのような取り組みを通じて、若者の地元就職を促進し、地域の人材流出を抑えることを狙っています。今後もこの形式を継続・改善し、より広く柔軟に活用できるよう展望しています。

山梨県甲府市|令和6年度 メタバースを活用した合同企業説明会 事例紹介はこちら

4-2.静岡県:Metaverse SHIZUOKA

静岡県は、県の広聴・広報活動の新たな拠点として「Metaverse SHIZUOKA」を整備しています。丸ごと県内の町並みを3次元点群データでスキャンし、県の自然・地域風景・県政情報などを再現。常設空間として24時間アクセス可能で、意見交換会やタウンミーティング、知事への広聴などがオンラインでできる仕組みを備えています。

仮想空間内には、「FUJINOKUNI Entrance(富士の国エントランス)」を始め、伊豆半島、県東部・中部・西部それぞれの広報ルーム、そして自然を感じられる絶景スポットなど、全部で8エリアが設けられています。また、「ふじのくに広場」では県政情報掲示や県外・海外への情報発信が行われ、広報コンクールの入賞作品展示ルームも設置されています。2024年11月には、100名以上の参加が可能なイベント用空間を拡張し、規模の大きいオンライン集会にも対応できるようにしています。

この取組みは、物理的・時間的な制約により従来の場への参加が難しかった県民にも発言の機会を提供するとともに、地域のPR・移住促進など広報活動の幅を拡げることを狙いとしています。

静岡県|広聴・広報活動に活用するメタバース空間構築 事例はこちら

4-3.宮崎県|伝統芸能「神楽」を伝えるメタバース・XRコンテンツ

宮崎県は、県内の伝説や神話に深く結びつく文化資源である「神楽」の保存・発信を目的として、「バーチャル神楽」というコンテンツを展開しています。古事記・日本書紀に描かれる日向神話の舞台である宮崎県には、神話ゆかりの地や伝承が多く存在しますが、舞手の高齢化や後継者の減少などにより、その継承が課題となっています。その課題に応えるべく、県は神楽の魅力を国内外に広く伝え、次世代への継承を促すデジタル施策を取り入れています。

その中で「バーチャル神楽」は複数のコンテンツで構成されています。例えば、採物・楽器の基礎知識を紹介する“メタバース神楽”空間、舞手目線・観客目線などで主要な神楽演目をVR映像で体験する「神楽VR/神話と名所を巡る旅VR」、神楽の面をモチーフにしたARみくじ、若手継承者のインタビュー動画などが含まれています。ユーザーはアバターで仮想空間を歩き回り、神楽の道具の細部や舞台背景を360度体験可能です。

この取り組みは、観光誘客や文化・神話への関心を喚起すること、そして将来的なユネスコ無形文化遺産登録の機運を高めることも視野に入れています。また、大阪・関西万博での展示も予定されており、多言語対応VR映像を通じて県外・海外にも発信する戦略を取っています。宮崎県は、「認知」「体験」「継承」の三段階を軸とし、神楽を新しい形で未来に繋げる取り組みを進めています。

宮崎県|伝統芸能「神楽」を伝えるメタバース・XRコンテンツ 事例はこちら

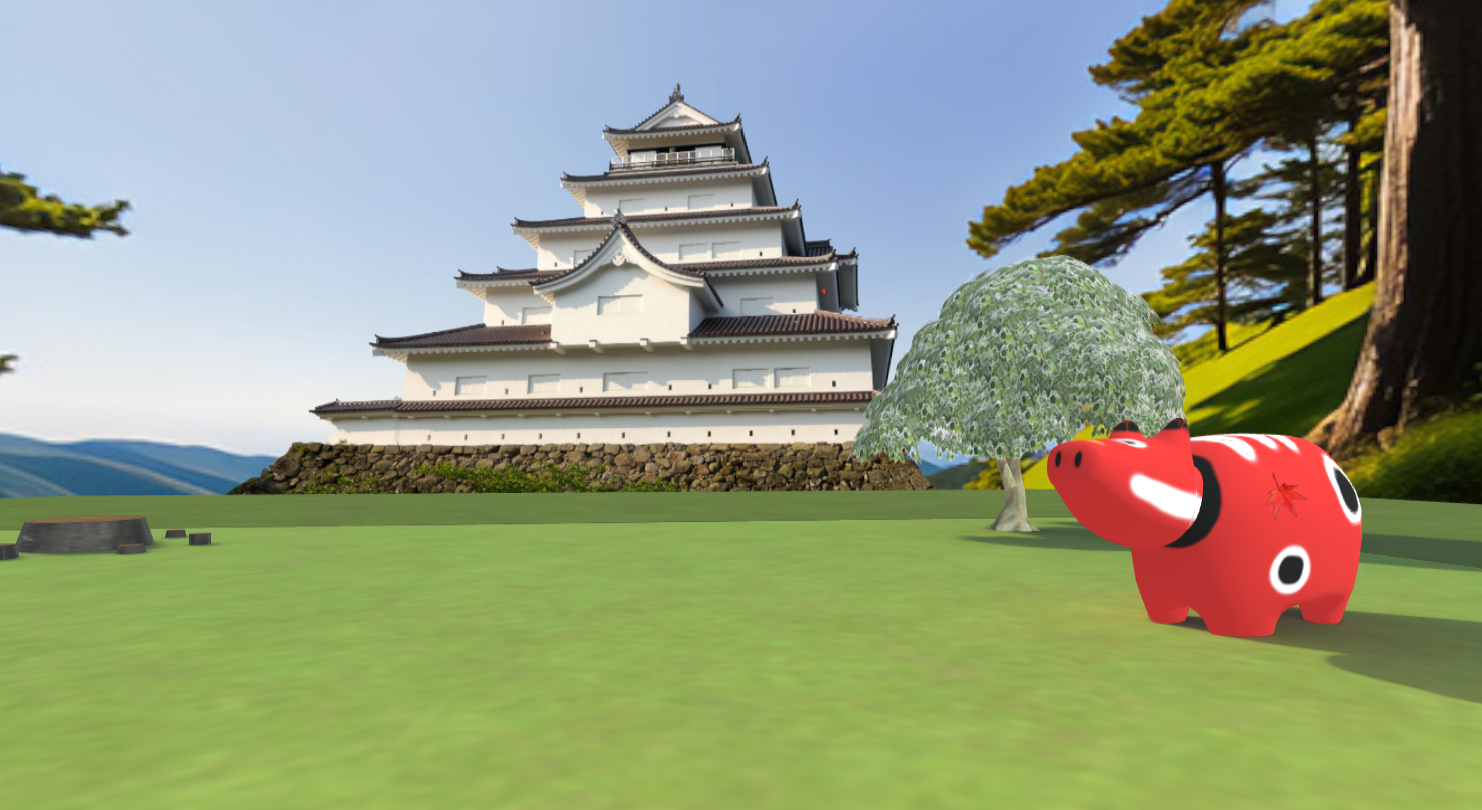

4-4.福島県会津若松市:メタバースを活用したひきこもり支援

会津若松市は、社会的孤立や引きこもり状態にある方の支援強化を目的に、Roomiqを活用した「会津若松市つながり支援メタバース」を導入しています。従来の対面相談は心理的ハードルが高く支援につながりにくい課題がありましたが、アバターを介した匿名参加を可能にすることで、安心して悩みを打ち明けられる新しい相談窓口を整備しました。

仮想空間は、会津の伝統的な町並みをモチーフに温かみのあるデザインで構築。来庁不要で時間・場所の制約を超えて利用でき、情報収集→交流→個別相談へ自然に進める導線を備えています。利用者からは、対面よりも気軽に参加できる点や、心理的距離の近さが評価されています。

同市は今後、運用データの分析を通じて相談体制を継続的に改善し、関係機関との連携やプログラム拡充を進める方針です。オンライン技術を活用し、誰もが安心してつながれる支援環境の定着を目指しています。

福島県会津若松市|つながり支援メタバース 事例はこちら

4-5.岩手県:フードショーinメタバース

岩手県は、自県産の農林水産物を仮想空間で発信するオンライン商談イベント「黄金の國、いわて。フードショー in メタバース」を開催しています。生産者は仮想ブースを構え、野菜・果物・米・加工品などを写真や映像で紹介し、来場者(バイヤー)はアバターを使って生産背景やこだわりを直接聞くことができます。参加は無料、ブラウザ経由・スマートフォン・PCでアクセスできる形式です。プラットフォームには「Roomiq(旧DOOR)」を使用し、操作説明会やサンプル空間の提供など、参加しやすい配慮もされています。

この取り組みの目的は、「岩手の食」の魅力を県外のバイヤーなどに伝えることによって販路を広げること、並びに商談の新しいスタイルを模索することです。物理的な展示会ではなく、時間や移動の制約を軽減しながら、深く懇切な交流ができる場を設けることを狙いとしています。今後もこうしたメタバースでの商談イベントを継続・発展させることで、地域農水産業のブランド力向上・拡販につなげていくことが期待されています。

岩手県:フードショーinメタバース 事例はこちら

4-6.山梨県:ひきこもり支援メタバース「ふらとぴあ」

山梨県は、「ここちよくつながるみんなの居場所」をコンセプトに、ひきこもり・孤独感を抱える人々やその家族を対象とした仮想空間「メタバースふらとぴあ」を運営しています。プラットフォームには旧DOOR(現Roomiq)を使い、PC・スマホからアバターで入場、ニックネームでの参加が可能です。山梨県内在住でひきこもりがちな方、生きづらさを感じている方、家族の悩みを抱える方などが対象です。

この空間では、ひきこもり支援情報の展示パネル、定期的な交流イベント(チャット・見学・ミニゲーム等)、個別相談窓口、作品展示(写真・絵など)などが用意されています。予約方式で参加でき、家から「ふらっとのぞいてみる」といった気軽さが特徴です。利用ルールも明確で、個人情報保護や相互尊重など、安心して参加できる配慮がされています。

この取組みの目的は、物理的・心理的なハードルを下げ、外出が難しい人でもつながれる居場所を提供することです。居心地の良さを重視し、日常から一歩離れて、リラックスしながら交流や相談ができる仕組みとして設計されています。

4-7.山梨県甲府市|全国初!メタバースを活用したひきこもり相談窓口

山梨県甲府市は、ひきこもり支援の新しい選択肢として、メタバース空間での相談窓口を開設しています。相談者はアバターを用いて参加でき、特別な機器を必要とせず、パソコンやスマートフォンからアクセス可能な設計です。

この取り組みには2つの空間があります。1つは「心のよりどころ空間」で、相談支援情報の掲示や交流案内など、誰でも自由に入れる共有スペース。もう1つは「森の相談ルーム」という個別相談専用の空間で、精神保健福祉士など専門家との相談が完全予約制で行われます。両者とも匿名性を保ち、チャット・音声での会話データは保管しない仕組みにするなど、プライバシーの配慮がされています。

なぜこの仕組みをつくったかというと、「相談したくても相談相手がいない」「うまく伝えられない」などの理由で従来の相談方法では敷居が高い人が多いという課題を受け、より気軽に相談できる環境をつくるためです。メタバースという仮想空間により、時間・場所・心理的距離のハードルを低くすることを狙っています。

この相談窓口は、ひきこもり状態の甲府市民を対象にしており、今後は当事者同士の交流の場づくりなども含めて、空間の活用を拡充していく見込みです。

山梨県甲府市|全国初!メタバースを活用したひきこもり相談窓口 事例ページはこちら

4-8.大阪府河内長野市|メタバースを活用した移住定住促進

大阪府河内長野市は、市制施行70周年の記念式典向けに、メタバース空間「つながる河内長野メタバース」を整備しています。これは、市が新しく建設を予定するサッカースタジアム一体型の公園(南花台中央公園整備事業、仮称)をモデルとして、2つの空間 ― 「スタジアム」と「にぎわい広場」 ― を構築。設計段階の3DCGやBIMモデルを活用し、将来の施設イメージを具体的に可視化しています。

コンテンツは市民参加型になっていて、フォトメッセージ・動画メッセージ・「はたちから」のメッセージなどを募集。また、愛着を感じてもらう工夫として、公式キャラクター「モックル」を金銀のコスチュームで隠しておき、これを探す仕掛けを入れたり、ジャンプで気球まで登れる階段など遊び要素も盛り込まれています。

この取り組みの目的は、市制70周年という節目に、未来の市の姿を市民と共有し、式典をより記憶に残るものにすること。メタバースを通じて、時間・場所に関わらず市民が参加できる機会を提供することで、地域への愛着や期待感を醸成する狙いがあります。

大阪府河内長野市|メタバース空間による記念式典の事例はこちら

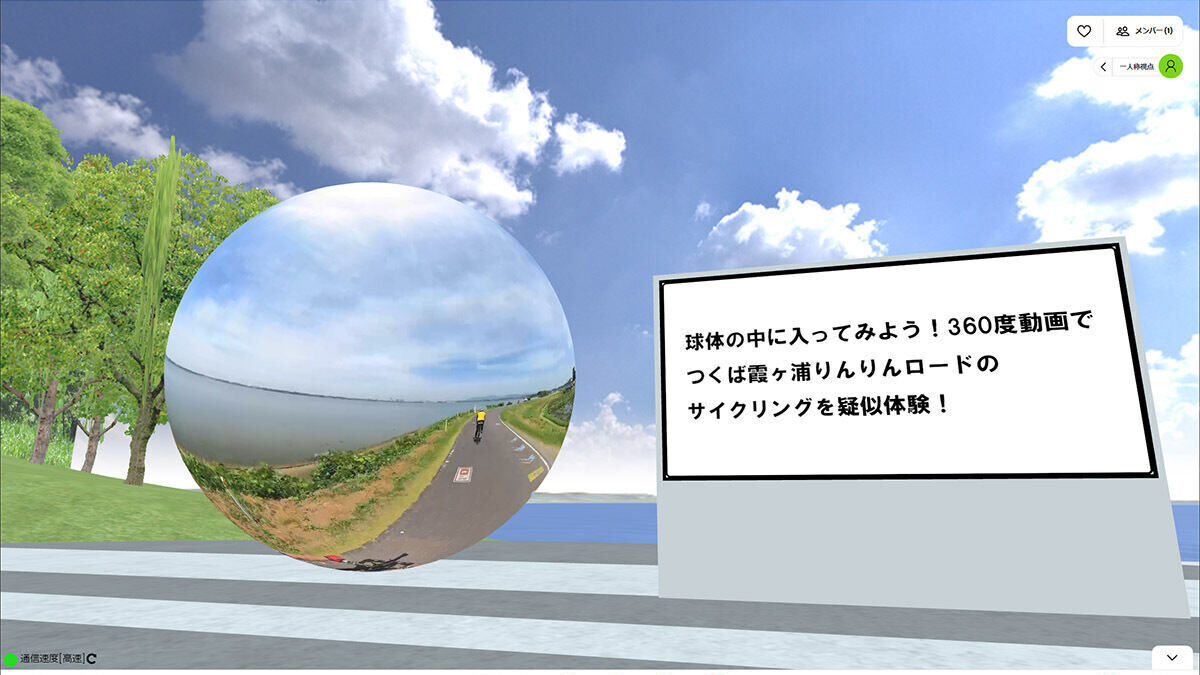

4-9.土浦市メタバース空間「バーチャルつちうら」

土浦市は、「自転車のまち土浦」の魅力発信と来訪促進を目的に、メタバース空間「バーチャルつちうら」を整備しています。空間内には「りんりんロード」のサイクリング疑似体験(3D/360度動画)、市政情報・名産品の紹介・販売、展示会やセミナー開催などのコンテンツを設けています。

この取り組みは、地域観光資源をデジタルで可視化することで、物理的に訪れる前から土浦の魅力を体感してもらうことを狙いとしています。「りんりんロード」のような自然とアクティビティを軸に、気軽にアクセスできる体験を仮想空間で提供することが特徴です。

また、仮想空間を動かすことで市民や来訪者のニーズを把握し、コンテンツ・機能の拡充を計画しています。将来的には市民交流や観光・地域振興のツールとして、メタバースを活かすことで、地域サービスの向上につなげていく意図があります。

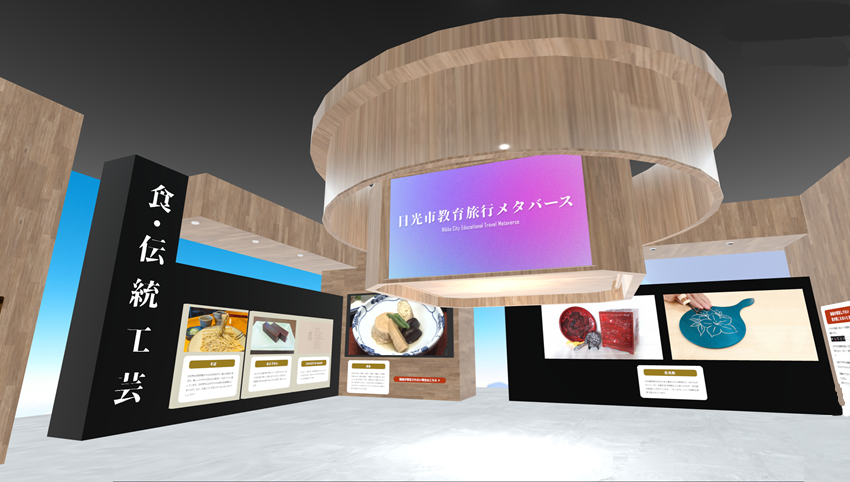

4-10.日光市|教育旅行メタバース

日光市が「教育旅行メタバース『日光の学び旅かなメタバース』」という仮想空間を整備しています。修学旅行や移動教室などで日光市を訪れる児童・生徒・教職員が、事前学習教材として利用できるものです。自由に入れる6つの“ルーム”で構成されており、自然風景・文化遺産・伝統工芸・食・アクティビティなど、日光の多様な魅力を仮想空間で体験できます。例えば、奥日光ルームでは中禅寺湖や華厳滝、戦場ヶ原などの自然を学べ、世界遺産「日光の社寺」ルームでは日光東照宮などの社寺建築やグリーンスローモビリティの体験も含まれています。

この取り組みは、学校での事前学習の一助とすることで、教育旅行の理解を深め、旅行先の選択肢として日光市を意識してもらう狙いがあります。行政としては、生徒たちの旅をより意味あるものにするため、時間や距離の制約を超えて学びを提供する手法と位置付けています。公教育機関が使いやすいよう、学校での活用の条件について情報を提供しており、すべての部屋は誰でも自由に体験できます。

5. メタバース導入で出てくる主な課題とその対策

自治体がメタバースを導入・運用する際には、さまざまな課題が浮上します。技術的な面だけでなく、運用体制や住民の使いやすさなど、現場に即した課題への対応が求められます。ここでは、主な3つの課題とそれぞれの対策を解説します。

5-1.運用方法の整備

メタバースは導入して終わりではなく、継続的な運用と改善が重要です。そのためには、自治体内部に専門チームを編成し、定期的な更新スケジュールや運用方針を策定しておくことが求められます。また、すべてを内製で行うのは現実的ではないため、外部の制作会社や技術パートナーと連携する体制をあらかじめ整えておくことが成功の鍵になります。

5-2.セキュリティ・プライバシーへの対応

仮想空間においても、個人情報の取り扱いやセキュリティ対策は非常に重要です。アクセス制御や通信の暗号化、外部監査などの導入に加え、利用者向けのプライバシーポリシーや利用規約を明確に提示することが求められます。これにより、住民が安心して参加できる環境を整えることが可能になります。

5-3. 活用のしやすさの確保

高齢者やITに不慣れな住民も含めて幅広く利用してもらうためには、ユーザーインターフェース(UI)や操作性の改善が不可欠です。VRゴーグルがなくても参加できるWebブラウザ型のメタバースや、スマートフォン対応の設計を選ぶことで、アクセスのハードルを下げられます。また、操作ガイドや問い合わせ窓口を用意することで、住民の利用定着を後押しできます。適に利用できるような仕組みづくりや、操作説明も考慮すべきポイントです。

6.メタバース空間制作に不可欠な要素・設計のポイント

メタバース空間制作には、目的の明確化が重要です。

その上で目標達成に効果的な空間設計、3DCG技術を用いた開発、セキュリティ対策を考える必要があります。さらに、メタバース空間を作って終わりにならないよう、制作後の運用方法も具体的に計画することが大切です。

6-1.目的の明確化

メタバース空間を制作する際は、どのような住民ニーズを解決したいのか、どの行政サービスを改善・拡張したいのかを明確にすることが、企画段階での最重要ポイントです。

6-2.体験設計

住民が迷わず安心して利用できるよう、操作のしやすさや分かりやすさを重視した設計が求められます。アバターによる匿名性など、心理的な安全性にも配慮することが大切です。

6-3.技術的基盤

3DCGやBIMモデリング、WebVRなどの技術を目的に応じて選定することで、再現性の高い仮想空間を構築できます。デバイス対応や操作性も含めた技術設計が必要です。

6-4.データ管理・セキュリティ

個人情報や行政データを安全に取り扱うために、情報漏洩や不正アクセスを防ぐセキュリティ体制が欠かせません。アクセス権限の設定や通信の暗号化などを徹底します。

6-5.運用体制・更新・評価

導入後の運用では、定期的なモニタリングと住民からのフィードバックをもとにした改善が重要です。専任チームの編成や更新スケジュールの明確化も成功のカギとなります。

7. まとめと今後の展望

メタバースとXR(VR・AR・MR)の活用は、行政サービスを「届ける」から「共に創る」段階へと進化させる可能性を秘めています。小規模な試行から始め、成果を評価しながら段階的に展開することが現実的です。今後は、AIアバターや自治体間連携型の仮想空間、文化・観光・教育など分野横断的な活用が進むと予想されます。住民ニーズを中心に据えた設計と運営を行うことで、メタバースは次世代の公共サービス基盤として定着していくでしょう。

リプロネクストは、自治体・企業向けに多数のメタバース/XR(VR・AR・MR)制作実績を有しています。地域課題の解決や住民参加を促すデジタル空間づくりをご検討の際は、ぜひご相談ください。

・お問い合わせはこちら