メタバース

#自治体

地方が抱える問題の解決方法とは?メタバースを活用した自治体の事例を紹介!

地方自治体が今、本気で向き合っている共通の壁――人口が減り、高齢化が進み、地域経済がじわりと縮んでいく。市町村も観光も働く場も、どこか盛り上がりを失っている感じが、少なからずあるんじゃないかな。

そんな中、「メタバース」が“場を超える”可能性として注目を集めてる。メタバースとは、インターネット上に構築された仮想空間。アバターで移動・交流・体験できて、物理的な制約がある地方だからこそ、魅力を発信し、関係人口をつなぎ、地域活性化の起点として活きる。

この記事では、地方自治体が抱えるリアルな課題を整理しつつ、実際にメタバースを使って成果を出した事例を見ながら、「どんなポイントに気をつけて仮想空間を作るべきか」まで解説していく。自治体の担当者さん、ぜひ「自分の地域で何ができるか」のヒントにしてほしい。

1.地方自治体が抱えている主な課題4選

地方自治体が抱えている主な課題として、以下の4つが挙げられます。

- 1.人口減少

- 2.少子高齢化

- 3.地域経済の衰退

- 4.労働力不足

1-1.人口減少

総務省統計局の調査によると、2023年(令和5年)10月1日時点の総人口は1億2435万2千人です。都道府県別の人口の、トップ3とワースト3は以下の通りです。

| 順位 | 都道府県 | 人口(千人) | 全国に占める割合(%) |

| 1位 | 東京都 | 14,086 | 11.3 |

| 2位 | 神奈川県 | 9,229 | 7.4 |

| 3位 | 大阪府 | 8,763 | 7.0 |

| 中略 | |||

| 4位 | 高知県 | 666 | 0.5 |

| 5位 | 島根県 | 650 | 0.5 |

| 6位 | 鳥取県 | 537 | 0.4 |

参考:総務省統計局 人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)

以上のことから、全国に占める人口の割合は、東京都だけで11.3%。都市圏(東京都・神奈川県・大阪府)を合わせると25%以上も占めており、都市圏と地方の人口には大きな差が生まれていることが分かります。

この差が拡大すると、地域から生活関連サービス(医療機関、小売、飲食など)の撤退が進み、生活に必要な商品やサービスなどの入手が困難になるなど、日々の生活が不便になる可能性があります。さらに、サービス産業が撤退することで、雇用機会が減少し、さらなる人口減少を招く可能性があります。

参考:国土交通省 第2節 人口減少が地方のまち・生活に与える影響

1-2.少子高齢化

人口減少に伴い、少子高齢化も問題になっています。

総務省統計局の調査によると、46都道府県で15歳未満人口の割合が75歳以上人口の割合を下回っており、今後も高齢化の割合は増えると予想されています。地方だけでなく、全国で少子高齢化が進んでいることが分かります。

参考:総務省統計局 人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)

1-3.地域経済の衰退

「地域経済の衰退」とは、地方都市や田舎地域で企業倒産や雇用機会の減少、人口減少、高齢化などが進行する現象です。特に若者の都市部への流出や、農業・林業の衰退が深刻な問題となっています。経済の縮小は税収減や雇用機会の減少を招き、悪循環に陥っていることが懸念されます。

1-4.労働力不足

少子高齢化は労働力不足を招き、企業活動に大きな影響を与えています。働き手の不足から事業の継続が困難になる企業もあり、地方では撤退を余儀なくされるケースも増加しています。一方、仕事を求める若年層は、より多くの雇用機会を求めて都市圏へと流出する傾向が強まっており、より労働力不足が加速しています。

2.地方だからこそ活用しやすい、今注目のメタバースとは?

メタバースは、インターネット上の3D仮想空間で、アバターを通して人々と交流し、さまざまな活動ができます。物理的な距離を越え、場所に縛られないため、地方との相性が良いことから注目されています。例えば、都市部との交流促進や場所を選ばない働き方、地方の魅力発信など、従来の制約を超えた可能性を秘めています。

3.メタバースを地方の課題解決に活用するメリット

ここでは、メタバースを地方の課題解決に活用するメリットとデメリットについて解説します。まずはメリットからみていきましょう。

- 物理的制約がない

- コミュニケーションのハードルが低くなる

- コストを削減できる

- 観光地の魅力発信、来訪促進になる

- 文化財保存に活用できる

- 採用活動に活用できる

- 診療や相談の空間として活用できる

3-1.物理的制約がない

メタバース上では、距離や時間に関係なく、世界中の人々が集まり、交流できます。これは、地方都市における大きなメリットと言えるでしょう。

例えば、都市部へのアクセスが限られている地域でも、メタバースを通じて都市部の企業とビジネスチャンスを創出したり、都市部の学生と交流したりすることが可能です。また、海外からの観光客誘致やインバウンド需要の取り込みにも期待が持てます。

3-2.コミュニケーションのハードルが低くなる

アバターを使用することで、現実世界では緊張してしまう場面でも、気軽にコミュニケーションが取りやすくなります。これは、対人コミュニケーションに苦手意識を持つ人や、新たな人間関係を築くことにハードルを感じる人にとって、大きなメリットと言えるでしょう。メタバース上では、年齢、性別、外見にとらわれず、自分の個性や考えを自由に表現できます。

3-3.コストを削減できる

会議やイベントなどをメタバース上で開催することで、移動費や会場費などのコストを削減できます。これは、財政状況が厳しい地方自治体や企業にとって大きなメリットです。また、参加者にとっても、移動時間や宿泊費の負担を軽減できるという利点があります。

3-4.観光地の魅力発信、来訪促進になる

メタバース上で観光地を再現することで、実際に行くことが難しい人にも、その魅力を効果的に伝えられます。

例えば、写真や動画と違い、メタバースは体現型のため、ユーザーは仮想空間上に再現された観光地を自由に散策したり、他のユーザーと旅の情報を共有したり、お土産を購入したりできます。高齢者や身体障害者など移動に制限のある人でも、メタバース上であれば現地の雰囲気を味わうことも可能です。また、メタバース上で観光体験を提供することで、新たな観光客の獲得にもつながります。

3-5.文化財保存に活用できる

貴重な文化財をデジタルデータとして保存し、メタバース上で公開することで、文化財を守りながら多くの人に鑑賞してもらうことができます。これは、文化財保護の観点からも重要な取り組みです。

また、メタバースを活用した場合、現実世界では立ち入り禁止の場所や不可能な視点から文化財を鑑賞したり、解説を受けたりすることも可能です。

3-6.採用活動に活用できる

メタバース上で会社説明会や面接を実施することで、都市圏や、遠方に住む求職者との接点を増やし、優秀な人材を獲得する可能性を広げられます。

求職者にとっても、交通費や宿泊費をかけずに、多くの企業の情報を得られるというメリットがあります。

3-7.診療や相談の空間として活用できる

病院に行かなくても、メタバース上で医師の診察やカウンセリングを受けられるため、医療機関へのアクセスが難しい地域に住む人にとっても便利です。

また、精神的な問題を抱える人にとっても、匿名性が高いメタバース上であれば、より相談しやすいというメリットがあります。実際に山梨県甲府市では、メタバースによるひきこもり相談窓口を開設しています。

詳細や、空間の体験は以下のリンクを参照ください。

4.メタバースを地方の課題解決に活用した際に考えられるデメリット3選

メタバースの活用には多くの可能性がある一方で、いくつかの課題も存在します。特に地方での活用を考える際には、これらのデメリットを十分に理解することで、メタバースの効果的な活用が可能になるでしょう。

- 作っただけでは課題解決につながらない

- メタバースの操作を覚える必要がある

- イベント運営の難易度が高い

4-1.作っただけでは課題解決につながらない

メタバース空間を構築しても、それだけでは地方の課題解決にはつながりません。まるで無人島に立派な家を建てても誰も住まないのと同じように、利用者を増やすための戦略が不可欠です。

具体的には、メタバース空間の存在を広く知ってもらうための広報活動や、利用者をひきつける魅力的なコンテンツ作り、継続的な利用を促すイベント企画などが必要です。地方の魅力を効果的に発信し、ユーザーの心をつかむための工夫が求められます。

4-2.メタバースの操作を覚える必要がある

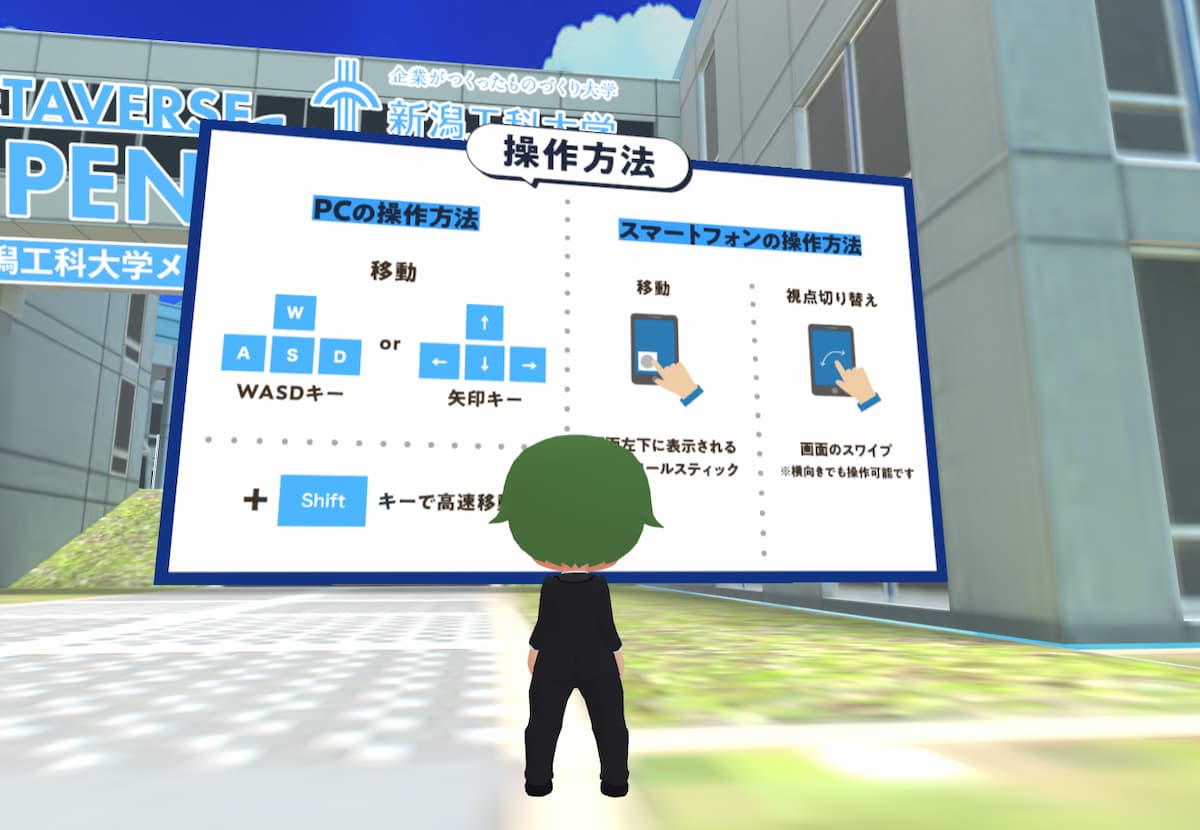

年齢や経験を問わず、誰もがメタバース空間を快適に利用できるよう、分かりやすい操作説明やサポート体制の整備が求められます。また、スマートフォンやタブレットでも利用できるプラットフォームを選ぶなど、目的に適したプラットフォームを検討する必要があります。

以下の画像のように、メタバースに入ってすぐ操作説明が見られるようにすると、ユーザーもスムーズに操作できるようになるでしょう。

画像のメタバース空間の詳細はこちら

4-3.イベント運営の難易度が高い

メタバース空間でのイベント運営は、現実世界のイベント以上に綿密な計画と準備、そしてメタバースイベントの運営ノウハウが必要です。

例えば、多数のアバターが同時にアクセスすることによるサーバー負荷への対策、トラブル発生時の対応、ユーザー間のコミュニケーションを円滑にするためのモデレーター配置など、考慮すべき点は多くあります。リアルのイベント以上に、事前に想定外の事態も想定し、対応策を検討しておくことが重要です。

5.地方自治体のメタバース活用事例12選

ここでは、実際に地方自治体がメタバースを活用している事例を10個紹介します。

5-1.岩手県|メタバースを活用した食の交流会・商談会

岩手県では、食の販路開拓を目的とした取り組みの一環として、9月11日に3年目となるメタバース商談会を開催しました。県内の生産者や加工業者が集まり、“岩手のうまいもん”を全国へ発信しています。

これまで対面で行われていた商談会をオンラインの仮想空間で実施することで、移動の負担を軽減しながら、まるで現地で話しているようなスムーズなコミュニケーションを実現。参加者はチャットや音声を通じて即時に情報交換できる環境が整いました。

会場では、各出展者がバイヤーやシェフに自慢の食材を紹介。フリートークエリアではテーマごとの交流も行われ、地域の食と人がつながる新しい商談スタイルが生まれました。

事例詳細:岩手県様【メタバースを活用した食の交流会・商談会】

5-2.山梨県甲府市|全国初!メタバースを活用したひきこもり相談窓口

山梨県甲府市は、全国で初めてメタバースを活用した「ひきこもり相談窓口」を開設しました。名称は『甲府市メタバース 心のよりどころ空間』。制作をリプロネクストが担当し、誰もが気軽に相談できる環境づくりを実現しています。

相談者はアバターを通して、匿名かつ安心して相談が可能。チャットや音声の記録を残さないことで、プライバシーを守りながら心の距離を近づける仕組みを導入しています。

空間内には、みんなで過ごせる「心のよりどころ空間」と、一対一で話せる「森の相談ルーム」を設置。誰でも自由に出入りできる設計となっており、今後も利用者の声をもとに改善を進める予定です。

事例詳細:山梨県甲府市 様【全国初!メタバースを活用したひきこもり相談窓口】

5-3.山梨県|ひきこもり支援メタバース「ふらとぴあ」

山梨県では、「ここちよくつながるみんなの居場所」をテーマに、ひきこもり支援を目的としたメタバース『ふらとぴあ』を公開しました。リプロネクストが空間制作とイベント企画を担当しています。

自然豊かな山梨らしさを感じられるデザインで、安心して過ごせる空間を意識。支援情報をまとめた「エントランス」、交流を目的とした「交流広場」、個別に話せる「相談ルーム」などが整備されています。

利用者が自分のペースで関わりを持てる“やさしいメタバース”として、行政の新しい支援モデルの形を示しています。

事例詳細:山梨県|令和6年度 メタバースを活用したひきこもり相談窓口

5-4.静岡県|広報・公聴活動に活用するメタバース空間構築

静岡県は、県民との双方向コミュニケーションを促進するため、メタバース空間「Metaverse SHIZUOKA」を構築しました。

従来のタウンミーティングなどは参加が難しい人も多かったため、オンライン上でも意見交換や情報発信ができる場を整備。PCやスマートフォンからいつでもアクセスできる“24時間使える交流拠点”として注目を集めています。

また、県全域を3Dスキャンした点群データを活用し、実際の街並みを高精細に再現。今後はテーマごとの広報イベントなど、行政の新たなコミュニケーションの形として展開が予定されています。

事例詳細:静岡県様【広報・公聴活動に活用するメタバース空間構築】

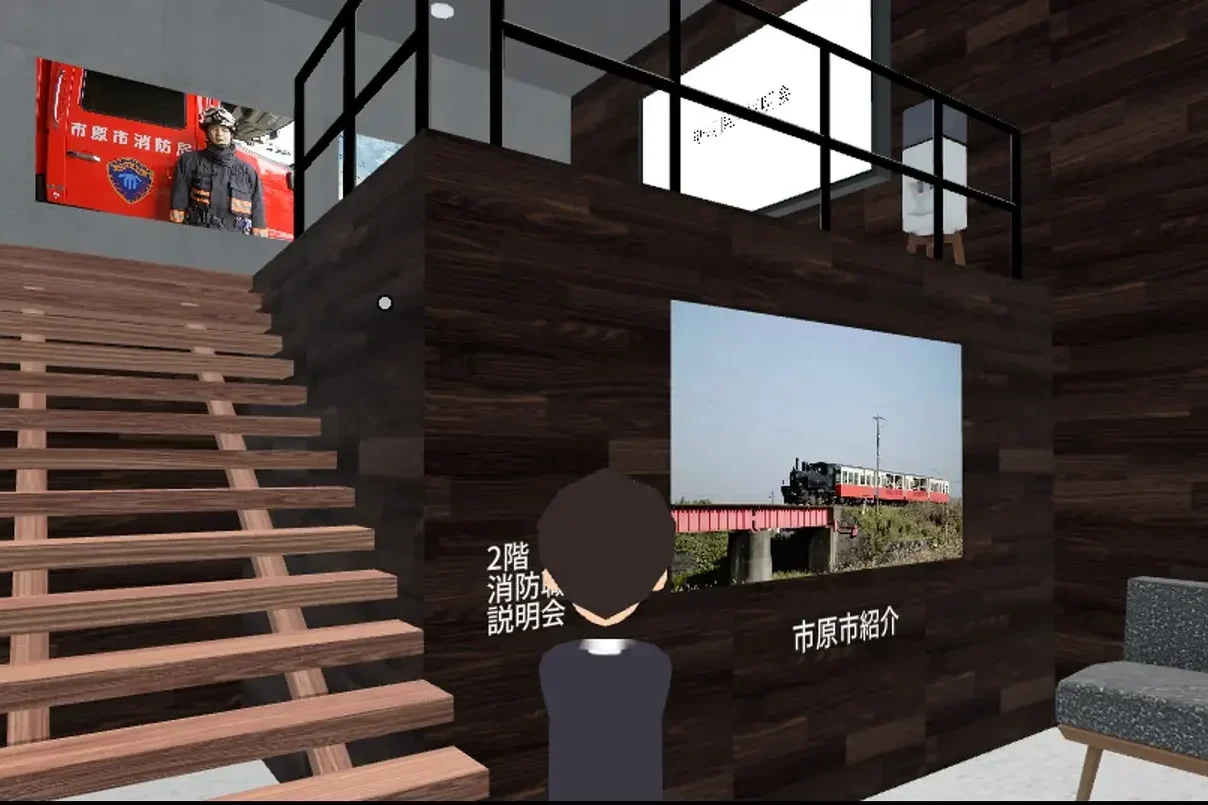

5-5.千葉県市原市|職員採用説明会

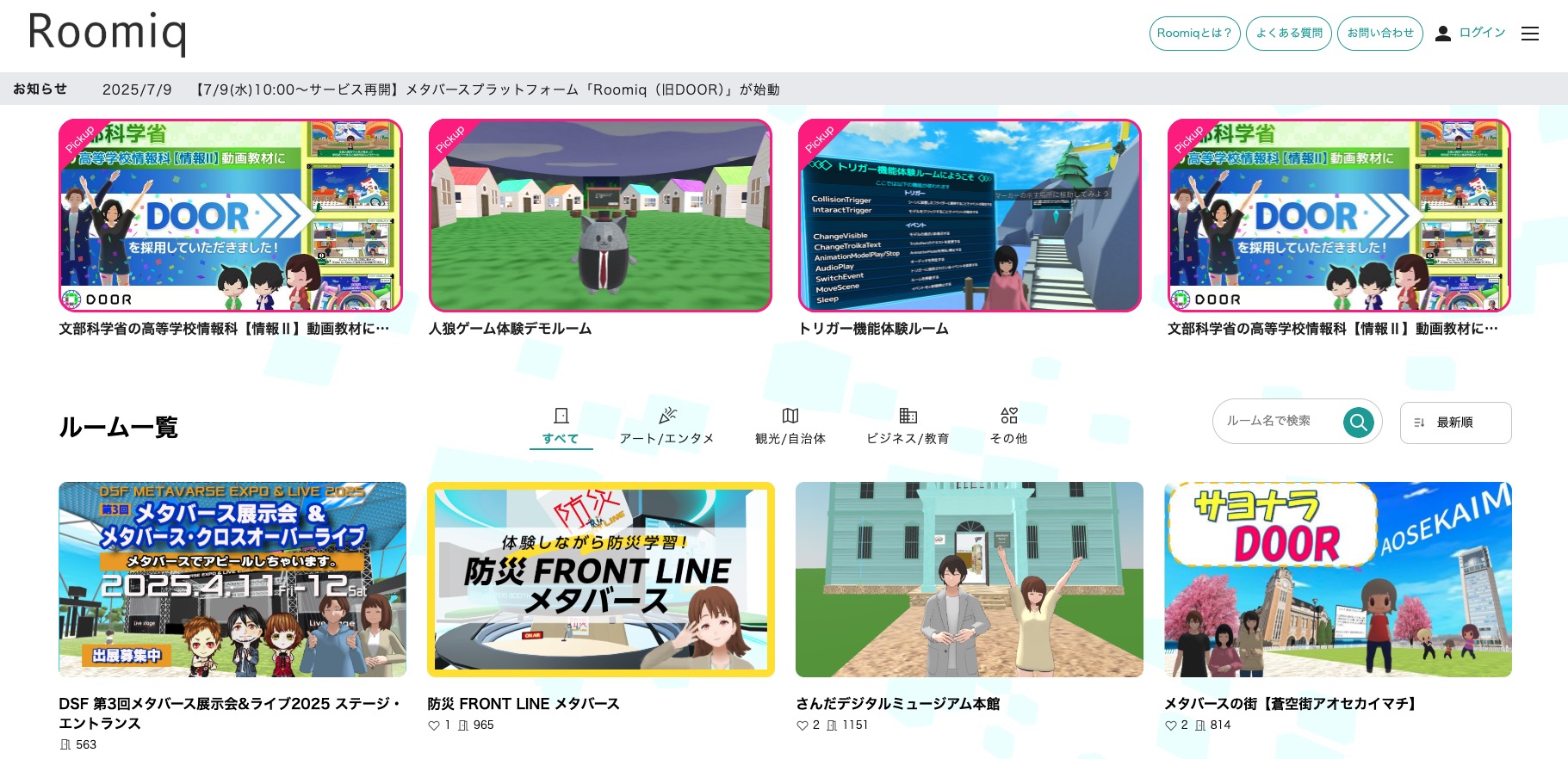

千葉県市原市は、職員採用説明会をメタバース上で開催しました。会場は「Roomiq(旧DOOR)」を活用し、アバターを使って職員と来場者がリアルに近い形で会話できます。

職種ごとにブースが設けられ、事務職・土木職・保健師・消防などの説明をそれぞれの担当者が実施。遠方に住む参加者でも気軽に参加でき、従来のオンライン説明会では難しかった双方向コミュニケーションを実現しました。

若手人材の確保を目指す市原市では、この仕組みを採用・広報の新たなスタンダードとして他分野にも展開していく構想です。

5-6.茨城県土浦市|バーチャルつちうら

土浦市では、“自転車のまち”としての魅力を全国に発信するため、メタバース空間「バーチャルつちうら」を整備しました。

空間内では「りんりんロード」を360度映像で疑似体験できるほか、名産品紹介や展示イベントも実施。訪れる前から土浦の雰囲気を感じ取ることができるよう設計されています。

今後は、利用者のデータをもとに機能を拡張し、市民交流や観光促進など、地域活性化につながる取り組みを進めていく予定です。

▶空間リンクはこちら

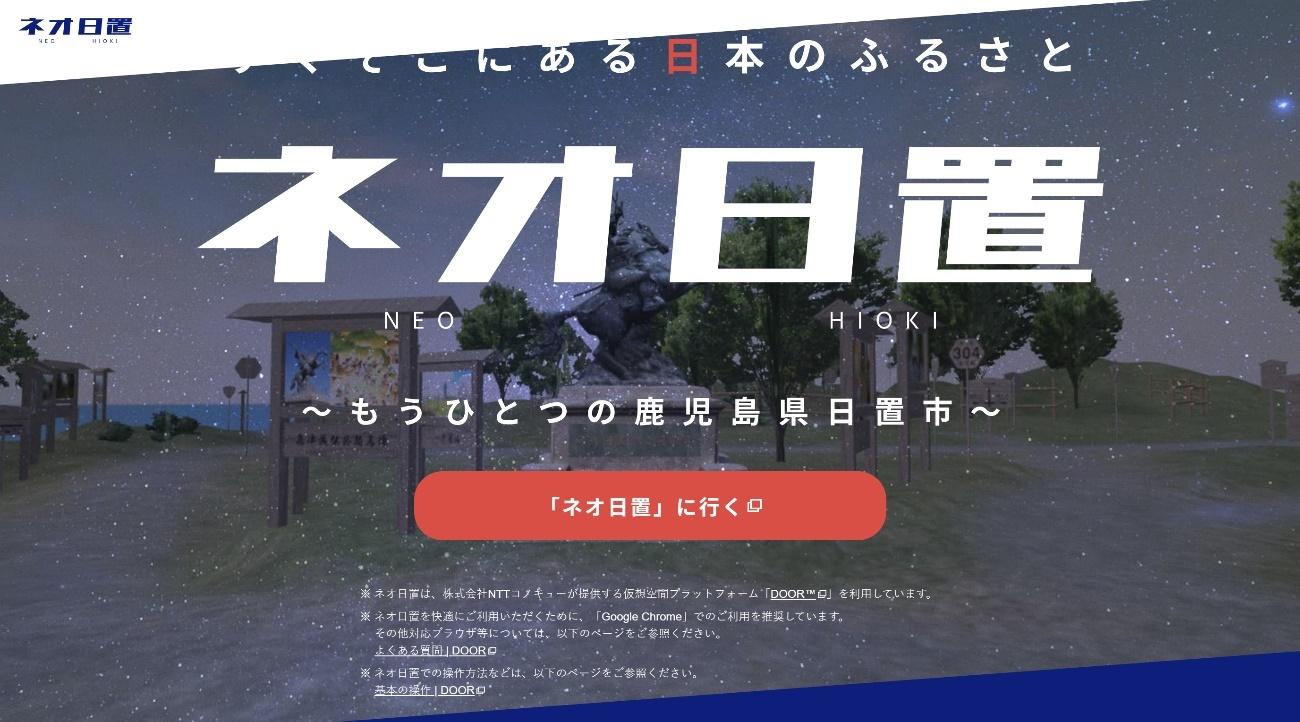

5-7. 鹿児島県日置市|ネオ日置

日置市が進める「ネオ日置」プロジェクトは、メタバース上に“もうひとつの日置”を創る試みです。

仮想空間には、市内の名所や商店街が再現されており、霧島神宮や桜島などの観光名所を巡ることができます。地元住民による鹿児島弁の会話も楽しめ、まさに“ふるさとを体感できる空間”。

遠隔地からも日置市の文化や人の温かさを感じられるこのプロジェクトは、観光と地域交流を両立する新しい地域発信モデルとして注目されています。

5-8.富山県黒部市|「愛本刎橋」

黒部市では、かつて存在した歴史的木橋「愛本刎橋」をメタバース上で復元しました。

現存しない文化遺産をデジタルで再現することで、失われた歴史を後世に伝えるとともに、観光・学習の新たなコンテンツとして活用。臨場感あふれる3D体験を通して、訪問者は当時の風景を体感できます。

文化の継承と観光促進を両立するこの取り組みは、地方の新しい文化発信モデルとなっています。

▶空間リンクはこちら

5-9.山梨県笛吹市|移住・定住促進

笛吹市では、「Roomiq(旧DOOR)」を用いて、移住・定住促進を目的としたバーチャルサイトを公開しました。

空間内には温泉街や果樹園、富士山を望む絶景スポット「FUJIYAMAツインテラス」など、地域の魅力を3Dで再現。オンライン相談予約も可能で、現地を訪れなくても“暮らしのイメージ”が湧く構成になっています。

今後はイベント開催や動画コンテンツの追加を通じて、市外在住者の関心をさらに高める予定です。

▶空間リンクはこちら

5-10.広島県横川市|「横川メタバース」と「アンジュレガシースタジアムメタバース」

横川市では、地域活性化の一環として「横川メタバース」と「アンジュレガシースタジアムメタバース」を開設しました。

横川メタバースでは商店街や観光地を3Dで再現し、来訪者がアバターで散策。スタジアムでは女子サッカークラブ「アンジュヴィオレ広島」の試合やイベントをオンラインで観戦できます。

これにより、現地に行けない人も地域やチームとつながることが可能に。地域経済やファンコミュニティの形成にもつながる、新たなデジタルまちづくりのモデルです。

▶︎空間リンク:

・横川はこちら

・アンジュレガシースタジアムはこちら

5-11. 栃木県日光市|教育旅行メタバース

日光市では、修学旅行や移動教室向けの事前学習ツールとして「教育旅行メタバース」を開設しました。

自然、文化遺産、食、伝統工芸など6つのテーマルームで構成され、児童・生徒がアバターを通じて学びながら探索できます。日光東照宮や戦場ヶ原など、実際の修学旅行地を体験的に学ぶことが可能です。

学校現場でも使いやすく、授業前に日光を“予習”できる設計。教育と観光をつなぐ新たな地域学習モデルとなっています。

▶空間リンクはこちら

5-12. 千葉県|「伊能忠敬旧宅」

千葉県香取市では、歴史的建造物「伊能忠敬旧宅」をメタバース上に再現。いつでもどこからでも見学できる文化財体験を実現しました。

アバターで建物内を歩きながら、当時の暮らしや構造を学べる設計。VR機器を用いれば、現地では見られない角度からの鑑賞も可能です。

観光だけでなく、教育現場や地域文化の継承にも活用されており、「文化財の保護×観光デジタル化」を両立する先進事例として注目を集めています。

▶空間リンクはこちら

これらの事例は、目的・対象・導線設計によって形が異なります。次の章では、導入時に注意したい基本ポイントを確認します。

6.効果を出すメタバース空間を作るポイント

メタバース空間を効果的に制作するには、目的と活用方法を明確にすることが重要です。ただ単に訪問者を増やすのではなく、利用者に起こしてほしい行動を具体的に定めることで、より目的に合ったメタバース空間を構築できます。

目的や想定人数を踏まえ、以下の要素を考慮して空間設計を行いましょう。

- 空間の広さ:想定人数や利用シーンに合った広さを設定します。

- 同時接続人数:どれだけのユーザーが同時にアクセスできるかを検討します。

- 世界観(デザイン)の雰囲気:目的やターゲットに合致したデザインを採用します。

- 目標達成に必要な機能::コミュニケーションスペースや、資料を映し出すフレームなど、必要な機能を盛り込みます。

- 配置するもの: 3DCGオブジェクト、背景など、世界観を構築する要素を配置します。

ただし、作り込みが進むほどコストと必要なPCスペックは高くなる傾向があります。「必須要素」と「追加要素」を明確に分けておくことで、スムーズな制作工程を実現できます。

7.メタバースプラットフォームの特徴と選ぶポイント

メタバース空間を構築するには、プラットフォーム選びも重要です。ここでは、代表的なプラットフォームの特徴を紹介します。

7-1.Roomiq(旧DOOR)

Roomiq(旧DOOR)は、リプロネクストが提供するWebブラウザで利用できるメタバースプラットフォームです。アプリのインストールは不要で、URLを共有するだけで誰でも簡単にアクセスできます。これまでに累計300万人以上のユーザーに約21万の空間を提供し、アバター同士の交流、イベント開催、展示会、ライブなど、さまざまなシーンで活用されています。現在では、ビジネス用途で導入する企業・自治体も増えています。

Roomiq公式サイトはこちら

7-2.VRchat

2014年にアメリカで設立された「VRChat Inc.」が提供する「VRChat」は、独自のソーシャルVRプラットフォームとして高い評価を得ています。このサービスは海外発のため、基本的に英語表記ですが、従来型のSNSのように、仮想空間内で世界中のユーザーと手軽にコミュニケーションを楽しむことができます。また、高品質な空間のデザインから得られる没入感や大規模なイベントの開催に適している点も魅力です。

詳細については、以下の記事をご参照ください。

VRChatとは?基礎知識&できることや企業の活用事例を紹介

参考:VRChat公式サイトはこちら

7-3.Cluster

クラスター株式会社が提供する「Cluster」は、日本最大級のメタバースプラットフォームと称されています。このプラットフォームは、100万回以上の総ダウンロード数と約800万人のユーザーを誇り、ディズニーやポケモンなどの著名な企業とのコラボレーションを展開しています。

Clusterにはボイスチャットやメッセージ、エモートといった多彩なコミュニケーション機能が備わっており、ユーザーが積極的にコミュニケーションを図ったり、リアクションを求めるイベントに適しています。

7-4.Spatial

アメリカのスタートアップ企業によるメタバースプラットフォーム「Spatial」は、リアリティのある空間やアバターで注目を集めています。海外サービスのため、すべて英語表記で提供されていますが、現実に近いメタバース体験を追求したいユーザーには理想的です。詳細については、以下のリンクを参照してください。

バーチャル空間「Spatial(スペーシャル)」とは?基礎知識やビジネス活用事例を紹介

参考:Spatial公式サイトはこちら

8.まとめ

今回は、地方が抱える人口減少、地域経済の衰退、労働力不足といった課題に対し、メタバースがどのように解決策となりうるかを解説しました。メタバース空間は物理的な制約を越え、地域の魅力を効果的に発信できます。

メタバースを制作する上で重要なことは、利用者にとって魅力的な空間にすること、そして継続的に活用していくための工夫をすることです。

リプロネクストでは、法人・自治体向けメタバースについて企画・プラットフォーム選びから開発までを一貫してサポートしています。「地方の問題解決の方法が知りたい」とお考えの方は、事例もご紹介できますので、ぜひお気軽にご相談ください。