メタバース

#福祉

【メタバース×不登校】企業や自治体による教育支援の事例を紹介

子どもの不登校が全国的に増加する中、学校に行かなくても学びや人とのつながりを得られる新しい手段として「メタバース教育」が注目されています。企業や自治体が主導するメタバースを活用した不登校支援の取り組みは、オンライン上に“もう一つの学校”をつくる試みとして広がりを見せています。本記事では、メタバースによる教育支援の仕組みや具体的な事例を紹介します。

1.メタバースとは

メタバースとは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間を指します。語源は「meta(超越)」と「universe(宇宙)」を組み合わせた言葉で、SF小説『スノウ・クラッシュ』(1992年)で初めて登場しました。

近年では、ゲームやコミュニケーションの場としてだけでなく、教育や福祉などの社会的課題の解決にも活用されており、特に「不登校支援」「引きこもり支援」の分野で注目を集めています。アバターを通じて交流できるため、対面でのコミュニケーションが苦手な子どもでも安心して参加できる点が大きな特長です。

1-1.メタバース登校とは

メタバース登校とは、仮想空間上に再現された学校に“登校”し、授業や課外活動をオンラインで行う取り組みです。自宅からでも安全にアクセスでき、他の不登校の子どもや教員と交流を深めながら学習できます。

一部の自治体ではメタバース登校を出席扱いと認定する動きもあり、教育の多様化を支える新しい形の学びとして注目されています。

2.メタバースを活用した不登校支援が進められた背景

SNSの普及などにより、子どもたちは常に人とのつながりを意識する環境にあります。しかし、学校内外での人間関係がストレスの要因となり、不登校につながるケースも少なくありません。

こうした背景を受け、自治体や企業では「安心できる居場所の確保」を目的に、メタバースを活用した支援を進めています。仮想空間での活動を通して子どもたちは社会とのつながりを取り戻し、自分らしい学びの形を見つけるきっかけを得ています。

3. 不登校支援でメタバースを活用する際の選び方

メタバースを教育支援に導入する際は、「子どもが安心して使えるか」「学校や家庭で運用できるか」という観点が重要です。ここでは、不登校支援の現場でメタバースを活用する際に確認しておきたい3つのポイントを紹介します。

3-1. GIGA端末で利用できるか

全国の小中学校ではGIGAスクール構想により、一人一台端末(ChromebookやiPadなど)が整備されています。これらの端末で動作するメタバースを選ぶことで、追加の機材導入を避けられ、すぐに活用を始めることができます。ブラウザ上で動作するタイプであれば、特別なアプリのインストールも不要です。

3-2. 操作が簡単であるか

メタバースの利用にあたっては、操作のしやすさも大切です。子どもや保護者、教員が直感的に使えるインターフェースであれば、学習の主目的に集中できます。特に、アバター操作や入室手順がシンプルなものを選ぶと、導入初期のサポート負担を軽減できます。

3-3. 費用が低単価で導入できるか

不登校支援の取り組みは、自治体や学校単位での導入が多く、コスト面のハードルも無視できません。ライセンス費用や設備投資が高額なプラットフォームよりも、低コストで継続的に運用できるメタバースを選ぶことで、長期的な支援体制を構築しやすくなります。

3-4. 安全性とプライバシーへの配慮があるか

子どもたちが安心して活動できるよう、セキュリティ設計やプライバシー保護の仕組みが整っているかも重要な要素です。外部との不要な接続を制限できる環境や、管理者が適切にモニタリングできる仕組みが望まれます。

こうした条件を満たすメタバースとして注目されているのが「Roomiq(ルーミック)」です。RoomiqはブラウザからアクセスできるためGIGA端末にも対応し、操作もシンプル。教育現場での導入事例も増えており、次章ではRoomiqの特徴と可能性について詳しく紹介します。

4.不登校支援におけるメタバース活用の課題とRoomiqの可能性

これらの事例からも分かるように、メタバースは不登校支援の新しい形として期待されています。

しかし導入にあたっては、通信環境の整備や機材準備、操作面の難しさといった課題も存在します。特に、専用アプリのインストールや初期設定が必要な場合、ICT機器に不慣れな家庭では参加のハードルが高くなる傾向があります。

こうした課題を解決する手段として注目されているのが、ブラウザから直接アクセスできるメタバースプラットフォーム「Roomiq(ルーミック)」です。

Roomiqは、アプリのダウンロードやアカウント登録が不要で、URLをクリックするだけで簡単に入室できます。パソコン・スマートフォン・タブレットなど、端末を問わず利用できるため、教育現場や地域コミュニティでも導入が進んでいます。

また、Roomiqでは空間の自由なデザインが可能で、教室やカウンセリングルームなど、実際の環境を再現した仮想空間を構築できます。

このような“誰でも参加できるメタバース”は、教育支援や地域交流の新しいスタンダードとなりつつあり、不登校支援にも応用が期待されています。

▶▶Roomiqの特設サイトはこちら

5. メタバースによる教育支援のメリット

メタバースを活用した不登校支援は、従来のオンライン学習とは異なり、「学び」「交流」「体験」を同時に実現できる新しい教育の形です。

仮想空間の特性を生かすことで、学校に行けない子どもでも安心して参加でき、他者とのつながりを持ちながら学びを継続できます。ここでは、メタバースがもたらす教育支援の主なメリットを3つの視点から解説します。

5-1. オンライン登校ができる

メタバースを活用すれば、自宅にいながらオンラインで登校することが可能です。人間関係や体調の問題などで登校が難しい場合でも、学びの継続ができます。

実際、メタバース登校をきっかけに再び学校へ通えるようになった事例もあり、不登校支援の一環として注目されています。

5-2. メタバースならではの学習体験ができる

仮想空間では、現実では体験が難しい授業を安全に行えます。たとえば、歴史上の時代を再現した空間での学習や、危険を伴う実験のシミュレーションなど、臨場感のある学びが可能です。

体験的な学習を通じて、教科書だけでは得られない理解や関心を引き出す効果があります。

5-3. 学校や家庭以外の“第三の居場所”ができる

学校や家庭に居場所を見つけられない子どもにとって、メタバースは「新しい居場所」となります。アバターを介して他者と関わることで孤独感を軽減し、安心して学びや交流ができる環境を提供します。

同じ悩みを持つ仲間や支援者との関わりが、社会復帰への第一歩となるケースもあります。

6.企業・自治体によるメタバース不登校支援の事例

実際に、企業や自治体が中心となってメタバースを活用した教育支援を行っているケースもあります。ここでは、以下の自治体や企業などの取り組み事例を紹介します。

- 認定NPO法人カタリバ

- 帯広市教育委員会

- NTTスマートコネクト株式会社

- 京都府・一般社団法人プレプラ

- 広島県

6-1.認定NPO法人カタリバ

出典:日本財団ジャーナル

認定NPO法人カタリバでは、不登校の子どもを支援するプログラム「room-K」を運営。room-Kでは、不登校の子どもと保護者との面談を通しての支援計画の作成や、オンライン上での学習支援プログラムの提供などを行っています。

room-Kでは自治体との連携にも力を入れています。埼玉県戸田市との取り組みではオンラインを活用して、不登校や長期欠席の子どもを対象に学びを充実させるための連携協定を締結。協定では、デジタルツールを活用した学びのプログラムの提供や、メンターを派遣しての学習支援などが盛り込まれています。

6-2.帯広市教育委員会

出典:みんなの教育技術

帯広市教育委員会は、2023年5月に小学校や中学校、義務教育学校にて不登校の状態にある子どもを対象としたオンライン教育センター「ひろびろチョイス」を立ち上げました。取り組みがスタートしてから登録者数は増え続けており、2023年11月時点で119名に上っています。

メタバースプラットフォームの「ovice」を活用して月曜〜金曜日の10時〜14時15分の間アクセスが可能となっており、その中で授業を行う形です。プログラミングや教育委員会が提供しているコンテンツでさまざまな学習を行うなど、子どもが興味を持ったことを学べる環境が整っています。

月に1回「遠足チョイス」と呼ばれる、リアルの場を活用した体験学習を実施。これまで川下りや収穫体験、帯広市の市長室を訪問するなど、さまざまな活動を行っています。

6-3.NTTスマートコネクト株式会社

NTTスマートコネクト株式会社は、NTT東日本と共同で埼玉県内の不登校の子どもを対象とした「3D教育メタバース」の活用実証を2023年11月から始めました。

さいたま市教育委員会では、これまで「不登校等児童生徒支援センター」を開設し、ICTを活用しての学習支援活動を実施。支援活動の結果、不登校となっている子どものためにオンライン上の居場所を確保し、仲間と学びあう環境が必要とのことから今回の取り組みが始まりました。

取り組み期間は2023年11月20日〜2024年3月31日までとなっており、3Dメタバース空間内で、アバターを介して協働的な学びの授業や行事を行っていく予定です。取り組みを通して誰一人取り残されることなく、社会的に自立できるよう支援していくことを目指します。

6-4.京都府・一般社団法人プレプラ

出典:PR TIMES

京都府では、一般社団法人プレプラと共同で不登校や引きこもりの学生を対象とした居場所支援プログラム「ぶいきゃん京都」を開催。このプログラムは2023年9月25日から10月22日にかけて行われ、メタバース内での探索活動やクリエイターの講演、ワークショップなどが開かれました。

開始当初は参加者に緊張が見られたものの、回が進むごとに積極的にコミュニケーションを図る場面も見られるように。また、昨年度の参加者による講演も開かれ、プログラムの参加をきっかけに復学を果たしたといったお話を聞く機会も用意されました。

このプログラムでは、不登校に関する専門スタッフがLINEを通じて保護者との連携体制を整え、参加者や保護者との信頼関係の構築にもつながったとのことです。

6-5.広島市×立命館大学

出典:立命館大学

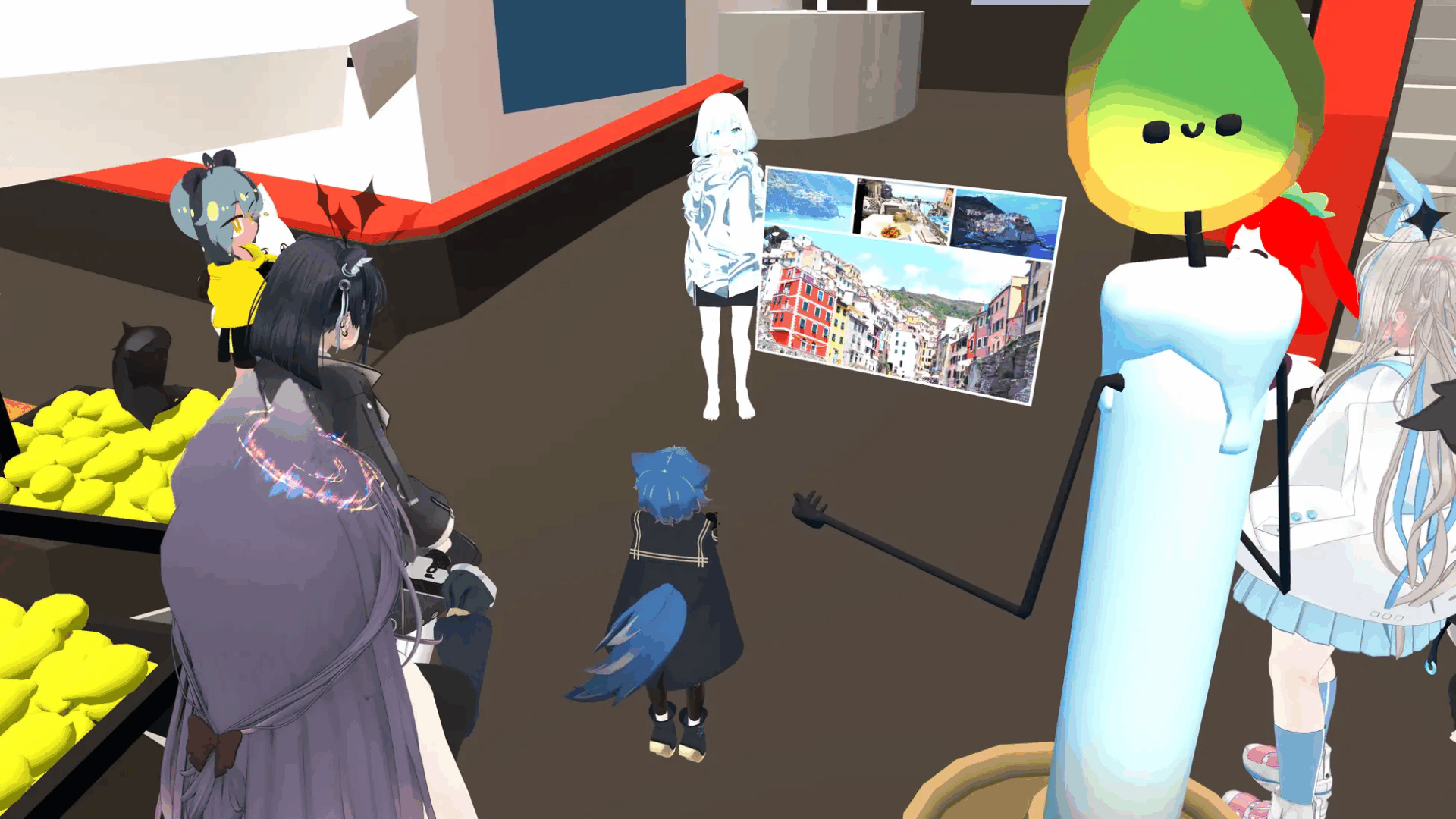

立命館大学では、広島市内に住む不登校の高校生を対象に「メタバース不登校学生居場所支援プログラム」を2022年9月26日から10月9日にかけて行いました。このプログラムでは、メタバースを通して人とのふれあいや独自の文化を通じて、居場所の確保や可能性を見出す機会の提供を目的としています。

VRデバイスを装着して、メタバースプラットフォーム「VRchat」内にて探索やクリエイターとの交流を実施。また、参加者それぞれにメンターがつき、活動をサポートしました。

プログラムの修了式では参加者から「とても楽しい2週間だった」「もう一年くらい続いてほしい」といった声が寄せられたとのことです。今後は、広島市以外でも活動を行うなどエリアの拡大も予定されています。

7.まとめ

メタバースは、不登校の子どもたちにとって「もう一つの学校」「安心して学べる居場所」を提供する有効な手段です。企業や自治体が連携しながら、メタバースを活用した教育支援の実践が広がることで、学びの機会はさらに多様化しています。

そして、Roomiqのようなブラウザ型メタバースが普及することで、より多くの子どもたちが技術的な制約にとらわれず、気軽に学びと交流の世界に参加できるようになるでしょう。

リプロネクストでは、教育・地域支援分野におけるメタバース活用を企画から開発まで一貫してサポートしています。導入をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▶▶お問い合わせはこちら