- 2022/07/26

- 2024/04/11

注目のVRオープンキャンパスとは?大学・専門学校の導入メリットや最新事例も紹介

近年、多くの大学・専門学校が志願者数の減少という課題に直面しており、キャンパスの閉鎖や定員割れが起きています。

そんな中、志願者のおよそ90%はオープンキャンパスへ参加していると言われるように、学校の雰囲気をいかに伝えるかが重要で、さらに大切なのは「オープンキャンパスに行くほどの興味を持てていない潜在層に、どうやって魅力を伝えるか」ということです。

そこで今、注目を集めているのが「VRオープンキャンパス」。Webプロモーションの一環で、コロナ禍での新たな学校紹介の形として導入を検討する大学・専門学校が増えています。

この記事では、VRオープンキャンパスの導入メリット・デメリットのほか、活用事例や活用方法、制作費用などをまとめて紹介します。

目次

1.VRオープンキャンパスとは

VRオープンキャンパスとは、360度パノラマ撮影されたキャンパスをオンライン上で見学してもらうコンテンツです。

実際に見学しているかのような疑似体験を届けられ、動画や写真よりも情報を立体的に伝えられることが魅力です。

また、オンライン上でキャンパス内を体験できるので、現地に行く際の交通費や移動時間も不要に。

つまり、対面型オープンキャンパスよりも参加ハードルを下げることができ、より多くの人に関心を持ってもらえるようになるのです。

さらに、密集を避けられるのでコロナ禍での感染リスク回避にも繋がります。

このような特徴や傾向から、Web上でキャンパスの雰囲気を届けられるVRオープンキャンパスのニーズが高まっているのです。

2.大学・専門学校がVRオープンキャンパスを導入する5つのメリット

VRオープンキャンパスを導入するメリットは下記の5つです。

- 動画・写真よりもリアルな”体験”を届けられる

- 遠方の高校生も参加しやすい

- 何度でも見てもらえる

- 保護者や家族にも雰囲気を共有しやすい

- オープンキャンパスのコストを下げられる

2-1.動画・写真よりもリアルな”体験”を届けられる

VRオープンキャンパスは、360度カメラで撮影して制作します。

360度自由に見渡せるコンテンツなので、動画や写真よりも空間を忠実に伝えられる点が魅力。

また、学校紹介動画などの視聴型コンテンツとは異なり、学生自身が見たい場所や見たい方向へと自由に動かせる体験型コンテンツなので、より印象にも残りやすくなります。

2-2.遠方の高校生も参加しやすい

大学や専門学校は、近隣エリアだけでなく、全国各地や海外から入学者が集まるため、オープンキャンパスも遠方から参加を検討する方もいます。

ですが、参加にはお金(交通費)や時間(移動時間)がかかるため、志望度が下がるにつれて参加を断念する方も少なくありません。

その点、VRオープンキャンパスは、移動時間や滞在費用がかかりません。参加コストを大幅に削減できるので、遠方の方も気軽に参加でき、結果として多くの方へのアプローチが可能です。

2-3.何度でも見てもらえる

対面型のオープンキャンパスは日程を決めて実施することがほとんどですが、VRオープンキャンパスはオンライン上で24時間365日公開することが可能です。

高校生が「もう一度キャンパスの雰囲気を知りたい!」と思った時に、いつでも、何回でも気軽にアクセスしてもらえるのです。

2-4.保護者や家族にも雰囲気を共有しやすい

進路選択は、本人だけでなく、送り出す保護者や家族も関わっています。

ですが、全員で学校まで足を運んで雰囲気を確認するというのは難しいもの。

VRオープンキャンパスでは、URLを共有すれば各自のタイミングで学校の雰囲気を疑似体験できるので、気軽に情報を共有することができます。

2-5.オープンキャンパスのコストを下げられる

大学や専門学校では、年間計画の中でオープンキャンパスを企画していますが、対面の場合は実施ごとに運営費、設営費、人件費が発生します。

この費用の一部をVRオープンキャンパスに回すことで”仮想空間のキャンパスツアー”に24時間365日アクセスしてもらうことが可能に。

VRキャンパスツアーは一度作成すれば繰り返し使うことができるので、現地開催と上手く使い分けることで効率的にプロモーションができるでしょう。

3.大学・専門学校がVRオープンキャンパスを導入する3つのデメリット

メリットがある反面、オンラインだからこそのデメリットも生じます。

- コンテンツ制作が必要

- 映り込みへの配慮

- 偶発的なコミュニケーションが生まれにくい

3-1.コンテンツ制作が必要

VRだけに言えることではないですが、Webコンテンツを導入するには制作時間・費用がかかります。

VRキャンパスツアーの場合は、企画/撮影/編集/公開の中で、専用カメラでの撮影や360°コンテンツの編集スキルが必要となるので、活用時期から逆算して依頼会社を探したり、予算を確保する必要があるでしょう。

内容にもよりますが、撮影から公開まで約一ヶ月かかるので、早めに動き出すことが大切です。

3-2.映り込みへの配慮

大学・専門学校では在学生がキャンパス内で各々の時間を過ごしています。VRオープンキャンパスは撮影時に360°全て映すので、あらかじめ映り込みへの配慮が必要です。

撮影時には、

- 学生の映り込みに問題はないか

- 学内のみの資料や研究が映ってはいないか

など、確認は必要でしょう。撮影前に登場人物を決めたり、人がいない時間帯での撮影など配慮する必要があります。

3-3.偶発的なコミュニケーションが生まれにくい

対面のオープンキャンパスだからこそ生まれていた、先生や学生との対話や、ふと目にした掲示物から興味のあるゼミを見つけるといった、現地ならではのきっかけが起こりにくいのはデメリットと言えます。

ですが、バーチャルツアーにも質疑応答コーナーを入れたり、学生・先生を登場させ、人の雰囲気も含めて学校の魅力を伝えることはできるので、コンテンツ設計でデメリットをカバーすることは可能です。

4.VRオープンキャンパスの種類

VRオープンキャンパスは、大きく分けて動画版と静止画版の二つの制作方法があります。

それぞれの特徴を踏まえてから、次の事例を見るとスムーズです。

4-1.【360°動画版】 VRオープンキャンパス

360°動画版では、ストーリー性や企画力のあるVRキャンパスツアーを実現できるのが一番の魅力です。

見せたい箇所を絞ってコンテンツの構成を作ったり、視聴者には動画の流れに沿った形で見てもらうことができるので、伝えたいことを効果的に届けたい場合や、オリジナリティを出したい場合におすすめです。

4-2.【360°静止画版】 VRオープンキャンパス

Googleストリートビューのようなウォークスルー機能を兼ねているのが360°静止画版です。ユーザーは見たい部分をじっくり見ることができたり、まるで施設内を歩き回っているかのような体験ができます。

また、動画や写真、テキスト、ビデオ通話機能などのオプションもあるため、Googleストリートビューとは一味違う使い方が可能。クイズやBGMなどを埋め込んで、楽しめる要素を追加することもできます。

一方、閲覧箇所はユーザーが決めるため、訴求したいポイントが明確な場合や、流れに沿った見せ方を行いたい場合には動画タイプがオススメです。

5.大学・専門学校のVRオープンキャンパス導入事例10選

それでは、実際にVRオープンキャンパスを活用している事例を見てみましょう。

VR動画を活用したバーチャルツアーと、静止画タイプのVRオープンキャンパスの2パターンに分けて紹介していきます。

- 長岡工業高等専門学校

- 神奈川工業大学

- 太陽歯科衛生士専門学校

- 神戸医療福祉専門学校 三田校

- 新潟大学

- 大阪美容専門学校

- 新潟職業能力開発短期大学校

- 東京海洋大学

- 電通大学

- 早稲田大学

【360°動画版】 VRオープンキャンパス

5-1.長岡工業高等専門学校

こちらは、弊社リプロネクストがBSN新潟放送様との協業で制作した、長岡工業高等専門学校(以下長岡高専)のVRキャンパスツアーです。

県内外から入学を検討する高校生はもちろん、地域住民の方にも学校を知ってもらいたいと今回ご依頼いただきました。

VR動画の特徴を活かせるよう、案内役の先生方に動きをつけて見る人の視線を誘導したり、ポップなBGM・テロップで親近感のある雰囲気に仕上げています。

このコンテンツは、長岡高専ホームページにて公開されています。

5-2.神奈川工業大学

VRを視聴しながら進学アドバイザーがキャンパスの説明をすると同時に、スクリーンに映像を映し出すことで、VRゴーグルを装着していない人も一緒に説明を受けることができます。

各地での進学相談会にキャンパスを持ち運ぶことはできませんが、VRで伝えることで具体的にイメージしてもらいながら、その場で質疑応答ができるのはハイブリッドならではの魅力です。

▶︎▶︎神奈川工科大学受験生応援サイトはこちら

5-3.太陽歯科衛生士専門学校

実際に専門学校に通う学生さんが校内を紹介するというもので、まるで先輩が目の前で案内してくれているような臨場感があります。

学びの特徴に加え、学校生活の雰囲気がリアルに伝わってくる構成です。

5-4.神戸医療福祉専門学校 三田校

学校見学をしている等身大の目線で、ロビーや各学科の教室などが網羅的に紹介されているので、学校全体の様子がよくわかります。

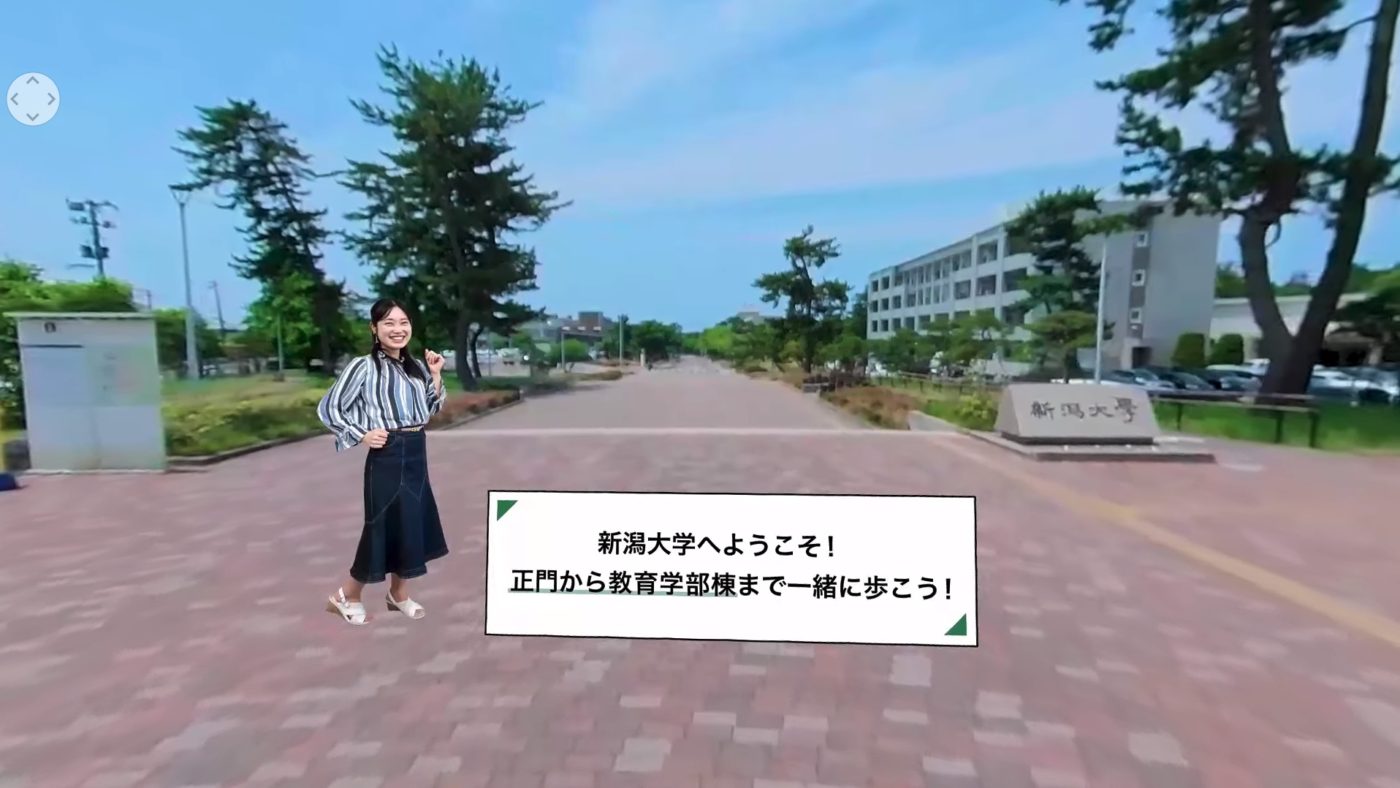

5-5.新潟大学

こちらは、VRtipsの運営元・リプロネクストが制作した「新潟大学 バーチャルキャンパスツアー」です。

コロナ禍により新潟大学では、2020年度からオープンキャンパスを完全非対面・オンラインで実施。2021年度は在学生と一緒にキャンパスを巡っている気分を味わえるVR動画を制作しました。

構内はどんな雰囲気なのか、広さはどのくらいかなどをリアルに伝えられるのはVRの強みですね。

※コンテンツはオンラインオープンキャンパス開催期間に、事前登録をした方のみが閲覧できる形で公開されました。

5-6.大阪美容専門学校

映像では各フロアの紹介が表示されるので、フロアの場所や、そこでどういったことを学ぶのか詳しく知ることができます。

また、寮の紹介ではモデルルームを見ることもでき、入学前にチェックすることで安心感が生まれます。

【360°静止画版】 VRオープンキャンパス

5-7.新潟職業能力開発短期大学校

新潟県新発田市にある、厚生労働省所管の工科系短期大学校「新潟職業能力開発短期大学校」のバーチャルキャンパスツアーです。リプロネクストで制作を担当しました。

コロナ禍で、現地でのオープンキャンパスの実施が困難となる中、入学検討者の方々に自宅にいながら学校の雰囲気を届けたいということでご依頼いただきました。

バーチャルキャンパスツアーはホームページトップに掲載されており、ホームページ訪問者に向けて訴求しています。

5-8.東京海洋大学

「東京海洋大学」のバーチャルキャンパスツアーです。こちらもリプロネクストで制作を担当しています。

コロナ禍で留学生をオープンキャンパスに迎えることができなくなったため、導入いただきました。

制作当初は留学生向けのものでしたが、国内の入学検討者の方にも見てもらえるようにと、ホームページにバナーが掲載されています。

ここでは品川キャンパスのバーチャルキャンパスツアーを掲載していますが、下記の事例紹介ページや大学ホームページからは越中島キャンパスも体験できます。

5-9.電通大学

東京・武蔵野にある「電気通信大学」のキャンパスツアーです。

キャンパスの入り口からスタートし、左上には校舎マップが表示されているので、気になるところにすぐ移動できます。

「ロボメカ工房」では学生の学びの様子が見られたり、学生宿舎の個室やシェアキッチンまで公開されているので、学生生活をより具体的にイメージできます。

5-10.早稲田大学

「早稲田大学」もVRツアーを導入しています。

早稲田大学では、4つのキャンパスごとにVRツアーを公開。見たいキャンパス名をクリックするとVRツアーが始まります。

それぞれのVRツアーに音声ガイドがついており、案内を聞きながらオープンキャンパスを楽しめます。

説明を受けながら校内を見て回れるので、実際にオープンキャンパスに参加している感覚で体験できますね。

6.VRオープンキャンパスの活用方法

VRオープンキャンパスは、様々な活用方法があります。ここでは、4つの活用方法をご紹介します。

- ホームページに埋め込む

- 学校説明会で体験してもらう

- 資料請求と一緒にノベルティ送付

- Web広告に活用

6-1.ホームページに埋め込む

ホームページにコンテンツを埋め込むことで、関心を持ってアクセスしたユーザーにバーチャルツアーを体験してもらうことができます。

最近は、SNSやWebサイトにて情報収集し、その後に参加するオープンキャンパスや学校説明会を絞る傾向にあります。この流れから、ホームページ来訪者にキャンパスツアーを見てもらうことは他校と差別化もでき、次の検討段階へアプローチしやすくなります。

6-2.学校説明会で体験してもらう

対面型の出張説明会やイベントで、VRオープンキャンパスを体験してもらえます。

VRゴーグルはMeta Quest 2のような本格的なヘッドマウントディスプレイの他、簡易的な段ボールVRゴーグルもあり、配布用にもおすすめです。

弊社リプロネクストの段ボールVRゴーグルは、オリジナルプリントを施したり形状変更も可能なので、ユニークなノベルティとして印象付ける同時に、自宅に帰ってからもバーチャルツアーを体験いただけます。

6-3.資料請求と一緒にノベルティ送付

資料とともにダンボールVRゴーグルを送付し、VRオープンキャンパスを自宅で体験してもらうことも可能です。

VRゴーグルを制作している会社はたくさんあります。おすすめのVRゴーグル制作会社を記事でまとめていますので、ぜひそちらもご覧ください。

6-4.Web広告に活用

VRオープンキャンパスはWeb広告に活用できます。

SNSを活用すれば気軽にシェアも可能に。現在、FacebookやYouTubeはVR動画に対応しています。

SNSや動画サイトを組み合わせて発信すると、潜在層への訴求力が高まるでしょう。

7.まとめ

事例を見るとわかるように、新型コロナウイルスがきっかけでVRの導入を進めた学校が多いですが、入学検討をする若者たちへのアプローチとして、Web上の情報を充実させることは欠かせない施策でしょう。

VRオープンキャンパスを活用することにより、大学・専門学校のリアルを全国・海外から気軽に体感してもらえます。

いつでも、どこからでも学校にアクセスできるVRオープンキャンパスは、コロナ禍はもちろん、その後も学校の魅力を届ける選択肢の一つとなるでしょう。

VRtipsを運営しているリプロネクストでは、大学・専門学校のAR/VRやメタバース活用について企画から開発までサポートしています。「こんなコンテンツは作れるだろうか」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。